Bedeutung von Klettergraden in der Kletterszene

Orientierungshilfe für Kletterer

Klettergrade sind weit mehr als Zahlen an der Wand – sie geben eine verlässliche Einschätzung darüber, wie anspruchsvoll eine Route wirklich ist. Von der ersten Route im Toprope bis zur zehnten Projektsession am Limit: Klettergrade begleiten jedes Level.

Für Einsteiger schaffen sie Struktur und Orientierung, während erfahrene Kletternde gezielt ihre Fortschritte messen und Herausforderungen setzen können. Die Grade helfen dabei, Stärken zu erkennen, Schwächen zu trainieren und realistische Ziele zu formulieren.

Klettergraden in der Kletterszene sind:

Ohne einheitliche Bewertung würde das Klettern schnell zum Ratespiel – Klettergrade sind daher nicht nur hilfreich, sondern essenziell. Sie bilden die Brücke zwischen individueller Selbsteinschätzung und objektiver Herausforderung.

Entwicklung der Kletterszene durch Bewertungssysteme

Mit der Einführung von Klettergraden erhielt das Klettern eine systematische Sprache – ein Codex, der sich weltweit verbreitet hat. Routenplaner und Schrauber nutzen diese Skalen, um klare Herausforderungen zu formulieren und Trainingskonzepte umzusetzen.

Auch der Wettkampfsport wäre ohne standardisierte Bewertung nicht denkbar: Schwierigkeit, Stil und Intensität lassen sich nur vergleichen, wenn sie nach festen Kriterien bemessen werden.

Dank internationaler Plattformen und digitaler Tools hat sich dieser Austausch über Bewertung, Stil und Wahrnehmung in den letzten Jahren massiv intensiviert – eine globale Community wächst rund um ein geteiltes Verständnis von Schwierigkeit.

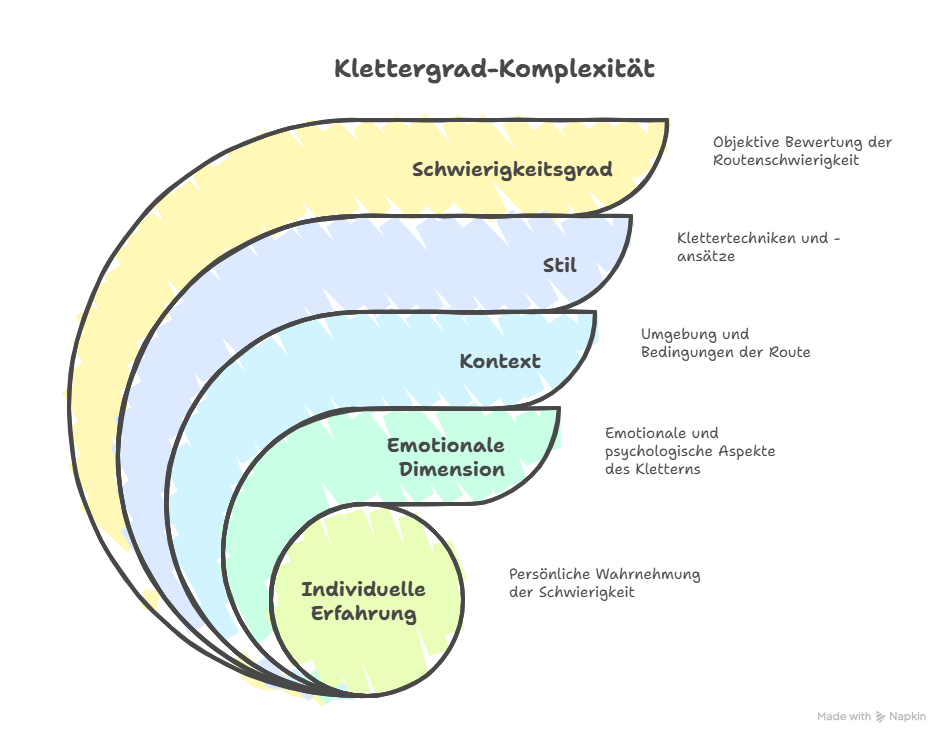

Mehr als nur Zahlen: Ein Gefühl für die Wand

Ein Klettergrad beschreibt nicht nur, wie schwer eine Route ist – er erzählt auch, wie sich diese Schwierigkeit anfühlt. Zwischen technischen Details und körperlicher Leistung liegt die emotionale Dimension des Kletterns.

Jede Route ist ein neues Kapitel, das durch Bewegung, Stil und Kontext zum Leben erwacht. Was für den einen leicht scheint, kann für den anderen eine mentale oder technische Hürde bedeuten – und umgekehrt.

Genau deshalb sind Diskussionen über Grade so lebendig: Sie spiegeln nicht nur Kraft und Technik wider, sondern auch Selbstbild, Tagesform und Erfahrung. Klettergrade sind individuell – und das macht sie so faszinierend.

Klettergrade Komplexität

Was ist ein Klettergrad?

Definition und Bedeutung

Ein Klettergrad beschreibt, wie schwer eine Kletterroute einzuschätzen ist – sowohl technisch als auch konditionell. Er macht Angaben darüber, wie viel Kraft, Technik, Bewegungsverständnis und mentale Stärke erforderlich sind, um eine Route zu bewältigen.

Als international verbreitetes System dient der Schwierigkeitsgrad dazu, Kletterrouten vergleichbar zu machen und die passende Herausforderung für das eigene Können zu finden. Dabei folgen fast alle Skalen – trotz regionaler Unterschiede – dem gleichen Grundprinzip: Je höher der Grad, desto komplexer die Anforderungen.

Ob in der Kletterhalle, am Fels oder auf Wettkampfniveau: Klettergrade strukturieren das Training, helfen bei der Selbsteinschätzung und geben wichtige Hinweise für Planung und Sicherheit.

Wie entsteht ein Klettergrad?

Die erste Einschätzung eines Schwierigkeitsgrads erfolgt meist durch den Routenbauer oder die Person, die die Route als Erste geklettert ist – der sogenannte Erstbegeher. Diese Vorschlagsbewertung basiert auf Erfahrung, Stilgefühl und dem Vergleich mit ähnlichen Routen.

Im Idealfall wird dieser Grad anschließend von anderen Kletternden validiert, die die Route ebenfalls klettern und ihre Meinung dazu einbringen. Über Foren, Apps oder direkt in der Halle entsteht so ein Dialog, der zu einer stabilen und fairen Bewertung führt.

Gerade in Hallen oder auf digitalen Plattformen ist dieses System lebendig – Routen werden angepasst, umgeschraubt oder bei Bedarf neu eingestuft, wenn die Community deutlich abweichende Eindrücke meldet.

Wie wird der Schwierigkeitsgrad einer Kletterroute festgelegt?

Im Sportklettern richtet sich der Schwierigkeitsgrad einer Route in der Regel nach ihrer schwierigsten Stelle, der sogenannten Schlüsselstelle.

Das bedeutet: Auch wenn die meiste Zeit über ein Kletterniveau von etwa 5c gefragt ist, wird die Route als 6a bewertet, wenn eine einzelne Passage klar dieses höhere Niveau erreicht.

Der angegebene Grad soll die maximale technische Schwierigkeit widerspiegeln, die überwunden werden muss. Zwar können durchgehend anspruchsvolle Passagen den Gesamteindruck beeinflussen, ausschlaggebend bleibt jedoch stets die schwerste Stelle.

Kurz gesagt: Die Bewertung einer Route richtet sich nicht nach dem Durchschnittsniveau, sondern nach dem technisch anspruchsvollsten Abschnitt - der Schlüsselstelle.

Evolution der Klettergrade

Die Ursprünge der Klettergrade reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück, als sich Bergsteiger in den Alpen erste Systeme zur Beschreibung von Routen überlegten – darunter die bis heute genutzte UIAA-Skala. Was damals primär für alpine Routen galt, hat sich seither massiv diversifiziert.

Heute existieren unterschiedliche Bewertungssysteme für verschiedene Disziplinen: Sportklettern, Bouldern und Trad-Klettern nutzen jeweils eigene Skalen, die auf die jeweilige Kletterform zugeschnitten sind. Diese Spezialisierung ermöglicht eine differenzierte und zielgerichtete Beschreibung der Schwierigkeit.

Ob Fontainebleau, V-Scale, UIAA oder YDS: Die Vielfalt an Skalen zeigt, wie dynamisch die Kletterszene ist. Gleichzeitig macht sie den internationalen Austausch über Leistung, Stil und Anspruch erst möglich.

Warum sind Klettergrade wichtig?

Planung und Sicherheit durch klare Einordnung

Klettergrade sind ein unverzichtbares Werkzeug für die Routenplanung – besonders dann, wenn es um anspruchsvolle Touren oder alpine Unternehmungen geht. Ein korrekt eingeschätzter Grad hilft dabei, das eigene Können realistisch zu bewerten und Risiken zu minimieren.

Ob Mehrseillängen in den Alpen oder die neue Route im Kletterzentrum: Wer weiß, was ihn erwartet, kann besser planen – in Bezug auf Ausrüstung, Technik, Kondition und Psyche. Gerade Einsteiger:innen profitieren enorm von einer klaren Einstufung, weil sie Überforderung und unnötige Gefahren vermeiden hilft.

Auch in der Halle sind Klettergrade essenziell, um Fortschritt sichtbar zu machen und Trainingsrouten gezielt auszuwählen. Für einen sicheren und gut strukturierten Einstieg lohnt sich dieser praktische Guide: Wie du mit dem Klettern beginnst.

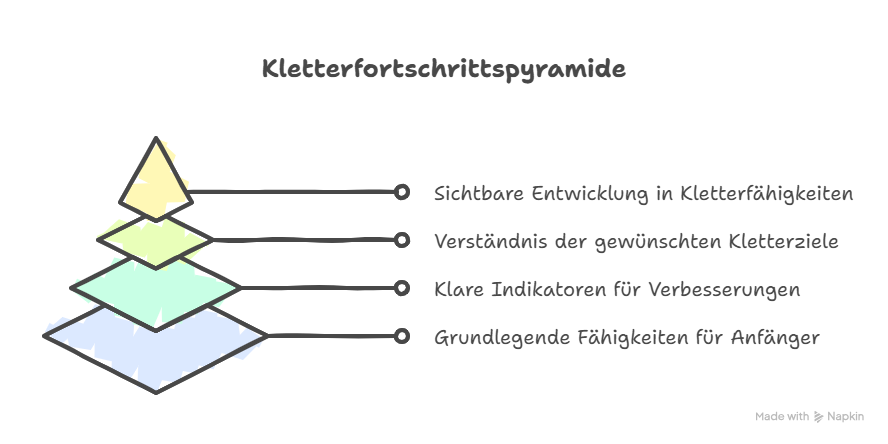

Selbsteinschätzung für sportliches Wachstum

Klettergrade sind wie ein Spiegel für das eigene Kletterlevel – ehrlich, direkt und motivierend. Wer regelmäßig im gleichen Bereich unterwegs ist, erkennt schnell, wie sich Technik, Kraft oder mentale Stärke entwickeln

Kletterfortschrittspyramide

Sie geben messbares Feedback, das sich ideal in Trainingspläne integrieren lässt. Fortschritte werden dadurch nicht nur spürbar, sondern auch sichtbar – und genau das sorgt für Motivation und Zielklarheit.

Der Schlüssel zum Fortschritt liegt in bewusstem, zielgerichtetem Klettern – unterstützt von Technikwissen und systematischem Training.

Kletter und Sicherungstechniken

Die wichtigsten Klettertechniken für Anfänger – Dein Guide zum sicheren Klettern

Einleitung Klettern wirkt auf Außenstehende oft wie ein reines Kraftspiel. Doch, wer [...]

Kommunikation innerhalb der Community

Klettergrade schaffen eine gemeinsame Sprache – egal ob in Frankenjura, Kalifornien oder Fontainebleau. Sie ermöglichen es, über Routen, Stilrichtungen und Schwierigkeiten zu sprechen, ohne dass alle dieselbe Route geklettert haben müssen.

Durch die Vergleichbarkeit entstehen Diskussionen, Austausch und ein lebendiges Miteinander – online wie offline. Plattformen, Topos, Apps oder Foren leben von dieser gemeinsamen Grundlage.

Ein starkes Gemeinschaftsgefühl wächst vor allem dort, wo sich persönliche Erfahrungen, Technik-Tipps und Routenbewertungen treffen. Wer tiefer in die emotionale Ebene des Kletterns eintauchen will, findet Inspiration hier: Was macht das Klettern mit der Psyche?.

Bekannteste Kletterskalen weltweit

Französische Skala

Die französische Skala hat sich über Jahrzehnte hinweg zum Standard im Sportklettern entwickelt – nicht nur in Frankreich, sondern in ganz Europa und darüber hinaus.

Sie verwendet eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben, die sich logisch und fein abgestuft anfühlt: Von etwa 3a für absolute Einsteiger bis hin zu 9c für das aktuelle Maximum des menschlich Machbaren.

Je höher die Zahl und je weiter der Buchstabe im Alphabet, desto fordernder ist die Route – wobei Plus- und Minuszeichen zusätzliche Nuancen ermöglichen.

Diese Skala ist besonders dafür geeignet, technische Komplexität, Bewegungsfluss und Kraftanforderungen differenziert darzustellen.

3a bis 4c – Einsteigerbereich

Charakter: Sehr große Griffe und Tritte, das Gelände ist meist geneigt oder nur leicht steil.

Technik: Grundlegende Bewegungen wie Treten, Greifen und Balancieren reichen aus. Fehler werden oft verziehen.

Körperliche Anforderungen: Gering, wenig Kraft oder Ausdauer nötig.

Typische Routen: Platten oder geneigte Wände, ideal zum Erlernen der Sicherungstechnik und zum Kennenlernen des Kletterns.

Zielgruppe: Absolute Anfänger, Kinder, Wiedereinsteiger.

5a bis 5c+ – Fortgeschrittene Anfänger

Charakter: Die Griffe und Tritte werden kleiner, die Wand kann steiler sein, erste Überhänge sind möglich.

Technik: Grundlegende Klettertechniken (z.B. Eindrehen, Körperschwerpunktverlagerung, gezielte Fußarbeit) werden wichtig.

Körperliche Anforderungen: Moderate Kraftausdauer, erste koordinative Herausforderungen.

Typische Routen: Leichte Überhänge, Platten mit kleinen Tritten, erste dynamische Bewegungen.

Zielgruppe: Kletterer mit Grundkenntnissen, die regelmäßig üben.

6a bis 6c+ – Solide Fortgeschrittene

Charakter: Die Route verlangt eine gute Bewegungsvielfalt, die Griffe/Tritte sind oft klein oder schlecht zu halten, die Wand ist meist steil oder überhängend.

Technik: Präzise Fußarbeit, gezieltes Eindrehen, komplexe Bewegungsabfolgen, Einsatz von Fersen-/Zehhooks.

Körperliche Anforderungen: Gute Kraftausdauer, Körperspannung und Koordination werden vorausgesetzt.

Typische Routen: Überhänge, technische Platten, athletische Züge, weite Bewegungen.

Zielgruppe: Ambitionierte Hobbykletterer, regelmäßiges Training.

7a bis 7c+ – Erfahrene Kletternde

Charakter: Sehr kleine Griffe, schlechte Tritte, lange Züge, oft mehrere schwere Stellen hintereinander.

Technik: Sehr gute Technik, effiziente Bewegungsökonomie, perfektes Timing, dynamische Züge, komplexe Sequenzen.

Körperliche Anforderungen: Hohe Maximalkraft, ausgezeichnete Kraftausdauer, mentale Stärke.

Typische Routen: Längere Überhänge, Dachpassagen, technisch anspruchsvolle Schlüsselstellen.

Zielgruppe: Sehr erfahrene Kletternde, ambitionierte Sportler.

8a bis 8c+ – Expertenniveau

Charakter: Extrem kleine Griffe/Tritte, sehr steile oder überhängende Wandabschnitte, kaum Erholungsmöglichkeiten.

Technik: Perfekte Technik und Taktik, Bewegungsabläufe müssen einstudiert und optimiert werden, Fehler werden sofort bestraft.

Körperliche Anforderungen: Herausragende Maximalkraft, Explosivität, außergewöhnliche Körperspannung, sehr hohe Ausdauer.

Typische Routen: Lange, pumpige Überhänge, technisch und athletisch extrem anspruchsvoll.

Zielgruppe: Experten, die gezielt und strukturiert trainieren.

9a bis 9c – Weltspitze

Charakter: Die Grenzen des Menschenmöglichen, winzige Leisten, kaum sichtbare Tritte, extrem weite Züge, oft komplett überhängend.

Technik: Absolute Perfektion in allen technischen und taktischen Aspekten, akrobatische Bewegungen, millimetergenaue Präzision.

Körperliche Anforderungen: Maximale Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und mentale Stärke auf Weltklasseniveau.

Typische Routen: Projekte, die oft Jahre der Vorbereitung und viele Versuche erfordern, meist von Profis erstbegangen.

Zielgruppe: Absolute Elite, internationale Top-Kletterer.

Ob in der Halle oder draußen am Kalk – die französische Skala ist für Kletternde in Süd- und Westeuropa, aber auch in vielen internationalen Topos, das Maß der Dinge.

Yosemite Decimal System (YDS) in US-Kletterkultur

Das Yosemite Decimal System ist der Platzhirsch in Nordamerika – entwickelt im berühmten Yosemite Nationalpark, heute Standard in den gesamten USA und Kanada. Es unterteilt das Freiklettern in Grade von 5.0 bis hin zu aktuell 5.15d, wobei die Dezimalzahlen mit Buchstaben weiter differenziert werden (z. B. 5.10a, 5.11c).

Die Grade steigen rasch an: Während eine 5.7 noch für Anfänger:innen machbar ist, beginnt bei 5.10 das fortgeschrittene Niveau – und ab 5.13 sprechen wir vom Spitzenbereich. Besonders bemerkenswert ist, dass die Skala psychologische Faktoren wie Exposition oder Absicherung nur indirekt widerspiegelt.

Im internationalen Vergleich wirkt das YDS manchmal „kompakt“, bietet aber eine klare Logik und Struktur, die gerade für Trad- und Sportkletter:innen in Nordamerika unverzichtbar ist.

5.0 bis 5.4 – Einsteiger:

5.5 bis 5.8 – Fortgeschrittener Anfänger:

In diesem Bereich werden die Routen moderater, die Griffe und Tritte etwas kleiner und die Wand kann schon steiler sein. Dennoch bleibt die Kletterei technisch überschaubar, grundlegende Klettertechniken reichen aus. Diese Schwierigkeitsgrade sind ideal für Kletterer, die sich über das Anfängerniveau hinaus weiterentwickeln möchten.

5.9 bis 5.10d – Fortgeschrittene:

Jetzt steigt die technische Komplexität deutlich an. Die Griffe und Tritte werden kleiner und sind oft weniger offensichtlich platziert. Für viele Bewegungen ist schon mehr Kraft, Koordination und Präzision erforderlich. Die Routen können auch längere, anhaltend schwierige Passagen enthalten. Wer in diesem Bereich klettert, hat bereits solide Erfahrung und Technik.

5.11a bis 5.11d – Erfahrene Kletternde:

Diese Routen sind anspruchsvoll und setzen eine präzise Klettertechnik sowie eine gute Ausdauer voraus. Die Griffe sind oft sehr klein oder schlecht zu halten, die Bewegungen komplex und fordern eine hohe Körperspannung. Kletterer in diesem Bereich müssen ihre Bewegungen gut planen und effizient ausführen.

5.12a bis 5.13d – Experten:

Hier sind die Anforderungen an Kraft, Technik und Ausdauer sehr hoch. Die Griffe und Tritte sind winzig, die Wand oft steil oder überhängend, und die Bewegungen erfordern athletische Präzision. Fehler werden kaum verziehen, und Erholungsmöglichkeiten sind selten. Wer solche Routen meistert, betreibt meist gezieltes, regelmäßiges Training.

5.14a bis 5.15d – Weltspitze:

Diese Grade markieren das aktuelle Limit des Sportkletterns. Die Routen sind extrem steil, die Griffe minimal oder fast nicht vorhanden, die Züge oft akrobatisch und sehr kraftintensiv. Hier klettern nur die besten Athleten der Welt, die über außergewöhnliche körperliche und technische Fähigkeiten verfügen. Solche Routen sind das Ergebnis jahrelangen, hochspezialisierten Trainings.

Jede Stufe baut auf der vorherigen auf und erfordert eine deutliche Steigerung in Technik, Kraft, Ausdauer und mentaler Stärke. Die YDS-Skala ist nach oben offen – und die Grenzen werden von der Kletter-Community immer weiter verschoben.

YDS

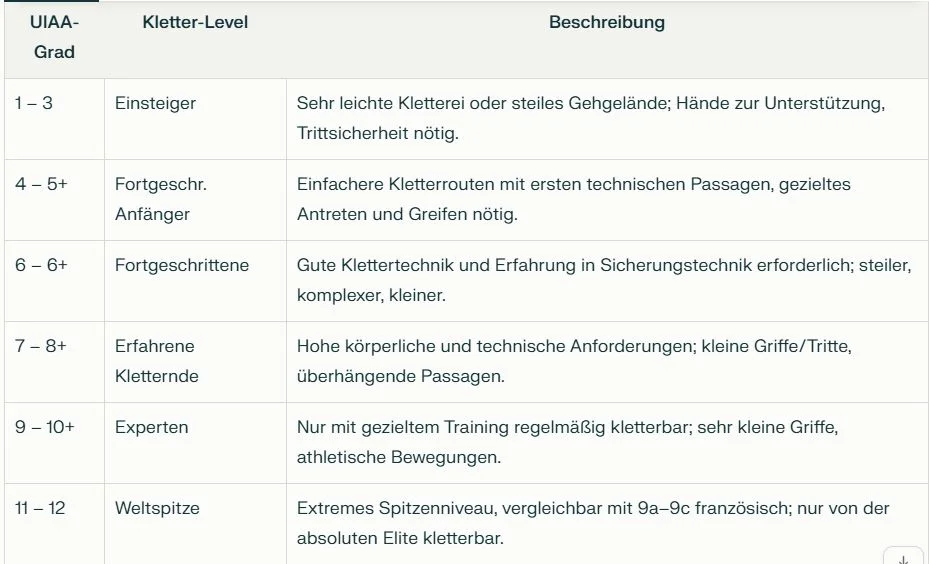

UIAA-Skala: Alpine und Sportklettern im DACH-Raum

Die UIAA-Skala ist das zentrale Bewertungssystem in Deutschland, Österreich und Teilen der Schweiz – besonders im Alpine und Trad-Klettern. Sie beginnt bei Grad I (Gehgelände) und reicht derzeit bis etwa XII, wobei die Skala offen nach oben ist und mit dem Niveau der Szene mitwächst.

Verwendet werden heutzutage durchgängig arabische Zahlen, häufig ergänzt durch Plus- und Minuszeichen, um Zwischenstufen differenziert darzustellen – zum Beispiel 5-, 5, 5+, 6-, 6, 6+, 7-, usw.

Ab etwa dem 6. Grad spricht man von sportlich herausforderndem Gelände, bei dem sowohl Technik als auch Ausdauer gefragt sind.

Im modernen Sportklettern wird die UIAA-Skala häufig parallel zur französischen Skala genutzt oder in Kletterhallen zusätzlich ausgewiesen. Besonders für alpine Routen mit variabler Absicherung bleibt sie jedoch Standard – und für viele deutschsprachige Kletternde das „natürliche“ System.

UIAA 1 bis 3 – Einsteiger

Diese Grade umfassen sehr leichte Kletterei oder steiles Gehgelände. Im ersten Grad ist der Einsatz der Hände zur Unterstützung des Gleichgewichts nötig, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sind bereits erforderlich. Im zweiten Grad beginnt die eigentliche Kletterei, die Drei-Punkt-Haltung wird empfohlen, und Zwischensicherungen sind an exponierten Stellen sinnvoll. Im dritten Grad ist das Gelände bereits sehr steil, die Griffe und Tritte werden kleiner, und langjährige Felserfahrung ist hilfreich. Geübte Alpinkletterer können solche Passagen mitunter seilfrei begehen, für Ungeübte ist jedoch eine Sicherung ratsam.

UIAA 4 bis 5+ – Fortgeschrittener Anfänger

Hier handelt es sich um einfachere Kletterrouten mit ersten technischen Passagen. Die Kletterei wird steiler, die Griffe und Tritte sind kleiner und erfordern gezieltes Antreten und Greifen. Erste Überhänge oder anspruchsvollere Passagen können vorkommen. Eine solide Grundtechnik und Erfahrung in der Sicherung sind notwendig, um diese Routen sicher zu bewältigen.

UIAA 6 bis 6+ – Fortgeschrittene

In diesem Bereich sind gute Klettertechnik und Erfahrung in der Sicherungstechnik erforderlich. Die Routen sind oft steil oder leicht überhängend, die Griffe und Tritte klein, die Bewegungen komplex. Präzise Fußarbeit, gezieltes Eindrehen und eine gute Körperspannung werden vorausgesetzt. Fehler werden weniger verziehen, und die Anforderungen an Kraft und Ausdauer steigen deutlich an.

.

UIAA 7 bis 8+ – Erfahrene Kletternde

Diese Schwierigkeitsgrade stellen hohe körperliche und technische Anforderungen. Die Griffe und Tritte sind sehr klein oder schlecht zu halten, die Wand oft überhängend. Es sind komplexe Bewegungsfolgen, dynamische Züge und eine ausgefeilte Klettertechnik nötig. Kraft, Ausdauer und mentale Stärke spielen eine große Rolle. Nur erfahrene und regelmäßig trainierende Kletterer können sich in diesem Bereich bewegen.

UIAA 9 bis 10+ – Experten

Diese Grade sind nur mit gezieltem, regelmäßigem Training zu meistern. Die Routen sind extrem steil, die Griffe minimal, die Bewegungen athletisch und oft akrobatisch. Maximalkraft, Explosivität, perfekte Technik und Taktik sind erforderlich. Fehler werden sofort bestraft, und Erholungsmöglichkeiten sind selten. Diese Schwierigkeitsgrade werden nur von wenigen Kletterern beherrscht.

.

UIAA 11 bis 12 – Weltspitze

Hier beginnt das extreme Spitzenniveau, vergleichbar mit 9a bis 9c in der französischen Skala. Die Routen sind am absoluten Limit des Menschenmöglichen: winzige Griffe, weite Züge, kaum Tritte, oft komplett überhängend. Nur absolute Elitekletterer mit jahrelangem, hochspezialisiertem Training können solche Linien bewältigen. Jede Bewegung muss perfekt sitzen, mentale und physische Belastung sind maximal.

UIAA

Weitere globale Kletterskalen

Abseits der großen Klassiker existieren weltweit zahlreiche weitere Bewertungssysteme – teils historisch gewachsen, teils adaptiert von etablierten Modellen. In Großbritannien dominiert die britische Trad-Skala, eine Doppelbewertung aus Adjektiv- und technischem Grad, die sowohl Schwierigkeit als auch Ernsthaftigkeit widerspiegelt (z. B. E3 5c).

Australien nutzt eine rein numerische Skala von 1 bis über 35, wobei Grade ab 18 als sportlich anspruchsvoll gelten. Diese Skala ist kompakt, aber präzise – häufig anzutreffen auf internationalen Plattformen wie theCrag.

Norwegen und Teile Südamerikas verwenden angepasste UIAA- oder französische Skalen, oft ergänzt durch lokale Besonderheiten. Weltweit gilt: Je nach Region lohnt es sich, das jeweilige System im Voraus zu verstehen.

Vergleich der Klettergradsysteme

UIAA, Französische Skala und YDS im Überblick

Die folgende Tabelle bietet einen direkten Vergleich der drei wichtigsten Kletterskalen: der UIAA-Skala (vor allem im deutschsprachigen Raum), der französischen Skala (europaweit verbreitet im Sportklettern) sowie des Yosemite Decimal Systems (Standard in Nordamerika).

Sie zeigt, welche Schwierigkeitsgrade in welchem System welchem Kletterlevel zugeordnet werden können – vom Einsteigerbereich bis zur Weltspitze.

Klettergrade Vergleich

Besonders praktisch ist diese Übersicht für alle, die international klettern, zwischen Hallen und Fels wechseln oder Routen aus unterschiedlichen Quellen vergleichen möchten. Die Tabelle liefert eine klare Orientierung und verdeutlicht, wie sich technische und konditionelle Anforderungen je nach System.

Umrechnungstabellen als Orientierungshilfe

Gerade auf Reisen oder bei internationalen Routen kann es schwierig sein, das eigene Leistungsniveau in einem fremden Bewertungssystem richtig einzuschätzen. Hier helfen Umrechnungstabellen – sie bieten Richtwerte zur groben Orientierung zwischen den Skalen.

Besonders Plattformen wie 8a.nu oder theCrag.com haben sich als zuverlässige Tools zur Gradumrechnung etabliert. Sie bieten interaktive Features, Listen und Community-Erfahrungen, die die Einschätzung weiter verfeinern.

Wichtig: Diese Tabellen ersetzen keine persönliche Erfahrung. Sie sind Richtwerte – keine exakte Wissenschaft.

Skalenvorlieben nach Disziplin

Welche Skala verwendet wird, hängt stark davon ab, wo und wie geklettert wird.

Im Sportklettern sind die französische Skala sowie das YDS dominierend – sowohl in der Halle als auch am Fels. Beide Systeme ermöglichen durch ihre feine Abstufung eine präzise Bewertung technischer und physischer Anforderungen und gelten daher als besonders geeignet für leistungsorientiertes Klettern.

Trad-Kletternde und Alpinisten greifen dagegen meist zur UIAA- oder britischen Skala, da diese Systeme stärker die Ernsthaftigkeit und Absicherung berücksichtigen. In diesen Disziplinen zählt nicht nur der Move – sondern auch das Risiko.

Im Bouldern existieren wiederum eigene Systeme: Die französisch-basierte Fontainebleau-Skala (z. B. 6A, 7B+) und die V-Scale aus den USA (V0–V17) strukturieren die kurzen, kräftigen Probleme nach Kraft, Technik und Exposition.

Unterschiede zw. Hallen und Felsklettern

Bewertungskriterien

Beim Hallenklettern entstehen Routen unter kontrollierten Bedingungen – sie werden gezielt auf ein bestimmtes Schwierigkeitsniveau geschraubt. Dabei orientieren sich Routenschrauber:innen an vordefinierten Anforderungen in Bezug auf Kraft, Technik und Bewegungsstil.

Am natürlichen Fels ist das anders: Hier entscheidet die Geologie – Felsstruktur, Griffart, Neigung und Absicherung variieren stark. Faktoren wie Reibung, Felsbeschaffenheit und Absicherungsabstände prägen den Charakter einer Route entscheidend mit.

Eine direkte Übertragung von Schwierigkeitsgraden zwischen Halle und Fels ist daher kaum möglich; sie basiert vielmehr auf Erfahrung, Gefühl und situativer Anpassung. Deshalb fühlen sich gleich bewertete Routen in Halle und Fels oft völlig unterschiedlich an. Eine 6b in der Halle kann sich draußen wie eine 7b oder höher anfühlen.

Ein idealer Einstieg in die Welt der Kletterhalle: Wie du mit dem Klettern beginnst.

Einfluss der Umgebung

Während in der Halle konstante Lichtverhältnisse, Temperatur und Griffigkeit herrschen, ist Outdoor-Klettern deutlich wetterabhängiger. Sonne, Schatten, Wind oder Feuchtigkeit beeinflussen das Klettererlebnis unmittelbar – und mitunter drastisch.

Klettern am Fels

Ein Fels, der am Vortag noch griffig war, kann nach einem kurzen Regenschauer gefährlich rutschig sein. Moos, lose Griffe oder sich ändernde Reibungswerte erfordern spontane Anpassung und erhöhte Aufmerksamkeit.

Diese Umweltfaktoren machen das Felsklettern oft unberechenbarer, aber auch reizvoller – es verlangt Improvisationstalent und situatives Einschätzungsvermögen.

Absicherung und mentale Komponente

In der Halle folgt die Absicherung einem klaren Sicherheitskonzept – Haken in regelmäßigen Abständen, Fallschutzböden, gute Übersicht. Das reduziert die psychische Belastung und schafft Vertrauen, vor allem bei Anfänger:innen.

Cañada del Capricho auf Tenriffa

Am Fels sieht das anders aus: Absicherungen können weiter auseinanderliegen, müssen teils selbst gelegt werden – oder fehlen ganz. Diese Unsicherheit verlangt eine deutlich stärkere mentale Komponente.

Viele empfinden deshalb das Felsklettern als psychisch fordernder. Die Auseinandersetzung mit Höhe, Exposition und Sturzpotenzial macht jede Route auch zu einer mentalen Reise.

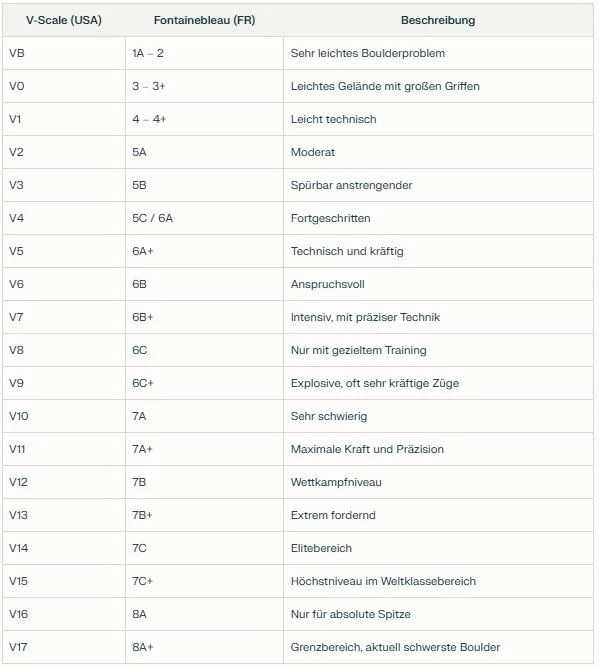

Bouldergrade am Fels im Vergleich

Fontainebleau-Skala

Die Fontainebleau-Skala, benannt nach dem berühmten Waldgebiet südlich von Paris, ist die älteste und in Europa am weitesten verbreitete Bewertungsskala fürs Bouldern.

Sie funktioniert ähnlich wie die französische Sportkletterskala und nutzt Buchstaben mit Pluszeichen, etwa 6A, 6B+, 7C oder 8A. Die Schwierigkeit steigt mit jedem Buchstaben – und wird durch das Plus noch einmal präzisiert.

Der Einstieg beginnt bei etwa 1A, während 9A das derzeitige Maximum markiert. Besonders bekannt ist die Fontainebleau-Skala für ihre differenzierte Darstellung technischer Anforderungen.

In Ländern wie Frankreich, Deutschland und der Schweiz ist sie Standard – und spiegelt die hohe Dichte an Bouldergebieten und das Bedürfnis nach feiner Abstufung wider.

Hueco-Scale (V-Scale) – das amerikanische Pendant

Die V-Scale, benannt nach dem legendären Bouldergebiet Hueco Tanks in Texas, ist die dominante Boulderskala in den USA – und gewinnt auch international zunehmend an Bedeutung.

Anders als die Fontainebleau-Skala basiert sie rein auf Zahlen: Sie beginnt bei V0 und reicht aktuell bis V17.

Ein V0 steht für leichtes Einsteigergelände, während V4 bis V7 als fortgeschrittene Level gelten. Ab V8 beginnt das Leistungsniveau, das in nationalen und internationalen Wettkämpfen erwartet wird.

Die Skala steigt vergleichsweise schnell an und legt den Fokus stärker auf Kraft als auf technische Finesse – was ihren Charakter prägt.

Umrechnung in der Praxis

Obwohl beide Systeme unterschiedliche Ursprünge und Logiken haben, lassen sie sich grob ineinander übersetzen.

So entspricht ein V4 beispielsweise etwa einem 6B+ in der Fontainebleau-Skala – mit allen Einschränkungen, die subjektive Wahrnehmung, Stilunterschiede oder Hallenschraubungen mit sich bringen.

Online verfügbare Umrechnungstabellen bieten zwar Orientierung, doch das Gefühl am Fels oder in der Halle lässt sich nicht vollständig normieren.

Die Fontainebleau-Skala gilt als technischer, die V-Scale als kraftbetonter – und je nach Bouldergebiet können sich die Einschätzungen stark unterscheiden.

Wer sich für den Einstieg ins Bouldern interessiert, sollte nicht nur auf die Zahlen schauen, sondern auch auf das eigene Körpergefühl achten.

Ein spannender Einblick in den Einfluss des Kletterns auf Körper und Wahrnehmung findet sich in diesem Beitrag: Was passiert mit meinem Körper beim Klettern?

Fontainebleau vs. V-Scale am Fels im Vergleich

Wer in verschiedenen Ländern oder Hallen bouldert, begegnet schnell beiden Bewertungssystemen: der Fontainebleau-Skala (FR) aus Europa und der V-Scale (Hueco-Scale) aus den USA. Auch wenn beide Systeme auf unterschiedlichen Logiken basieren, lassen sich die Schwierigkeiten annähernd gegenüberstellen.

Die folgende Tabelle zeigt gängige Umrechnungen – ideal für die Praxis, mit Fokus auf das Klettergefühl statt mathematische Exaktheit.

V-Scale vs. Fontainbleau

Ob Fontainebleau oder V-Scale – beide Systeme haben ihre Berechtigung und spiegeln unterschiedliche Klettertraditionen wider. Entscheidend ist letztlich nicht der Buchstabe oder die Zahl, sondern das Erlebnis an der Wand.

Subjektivität bei Bewertungen

Einfluss persönlicher Voraussetzungen

Schwierigkeitsgrade suggerieren Objektivität – doch das individuelle Empfinden ist ein zentraler Faktor im Klettern. Körperliche Voraussetzungen wie Größe, Gewicht, Armspannweite oder Fingerkraft können maßgeblich beeinflussen, wie schwer oder leicht sich eine Route anfühlt.

Was für eine Person ein entspannter Flow-Move ist, kann für eine andere ein technisch und kräftemäßig grenzwertiger Zug sein. Auch die Frage, ob jemand eher technisch geschult oder auf Maximalkraft fokussiert ist, beeinflusst die Bewertung deutlich.

Finger Pocket

Nicht zuletzt verändert auch mentale Stärke das subjektive Erleben: Wer Angst verspürt oder sich unsicher fühlt, wird eine Route anders wahrnehmen als jemand, der sich mental im Flow befindet.

Mentale Blockaden können dazu führen, dass Bewegungen zögerlich, unpräzise oder gar nicht ausgeführt werden – selbst wenn die körperlichen Voraussetzungen eigentlich ausreichen würden.

Umgekehrt kann ein Kletterer, der sich mental im Flow befindet, schwierige Passagen mit Leichtigkeit und Zuversicht meistern. Konzentration, Selbstvertrauen und das Ausblenden von Angst ermöglichen es, Bewegungsabläufe effizienter und entspannter umzusetzen. So wird aus einer scheinbar unüberwindbaren Stelle manchmal ein flüssiger Flow-Move.

Das subjektive Erleben einer Route ist also immer ein Zusammenspiel aus körperlichen, technischen und mentalen Faktoren – und genau das macht den Reiz und die Individualität des Kletterns aus.

Routensetzer, Community und das Kollektivbewusstsein

Die Erstbewertung einer Route erfolgt meist durch die Person, die sie gesetzt oder erstbegangen hat – basierend auf Erfahrung, Stilgefühl und Vergleich mit ähnlichen Linien. Doch mit jeder Wiederholung kommen neue Eindrücke hinzu.

Erfahrene Kletternde geben Rückmeldungen, online wie offline, und über die Zeit entsteht ein kollektiver Konsens, der zu einer Anpassung oder Bestätigung des Schwierigkeitsgrads führen kann. Besonders Online-Plattformen haben diesen Austausch enorm erleichtert und zur Transparenz beigetragen.

So wird der Klettergrad zu einem dynamischen Wert, der lebt vom Diskurs – nicht vom Diktat. Je häufiger eine Route begangen wird, desto stabiler wird ihre Bewertung innerhalb der Community.

Tagesform und äußere Bedingungen

Auch bei identischen körperlichen Voraussetzungen ist die eigene Tagesform ein entscheidender Faktor. Schlaf, Ernährung, mentale Belastung oder Erholung beeinflussen das Leistungsvermögen – und damit auch das subjektive Gradempfinden.

Dazu kommen äußere Einflüsse: Temperatur, Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeit oder Chalkrückstände können die Reibung und das Klettergefühl erheblich verändern. Ein Griff, der an einem kühlen Morgen perfekt hält, kann sich bei Hitze plötzlich seifig anfühlen.

Und dann ist da noch der Faktor Zeit: Routen klettern sich mit der Zeit ab – Tritte polieren, Griffe werden speckig oder brechen sogar aus. Was heute eine 6b ist, kann sich morgen wie eine 6a oder eine 6c anfühlen. Genau das macht das Klettern so lebendig – und die Bewertung so spannend.

Wie man seinen eigenen Klettergrad findet

Sanfter Einstieg über Toprope oder Boulder

Gerade zu Beginn lohnt sich ein sicherer und kontrollierter Einstieg – idealerweise über das Toprope-Klettern. Hier sind die Routen bereits eingehängt, das Sturzrisiko minimal, und der Fokus liegt ganz auf Bewegung, Technik und Körpergefühl.

Auch Bouldern auf einfachem Niveau bietet eine hervorragende Möglichkeit, verschiedene Bewegungsmuster kennenzulernen und erste Kraftimpulse zu testen. Die kurzen, intensiven Routen helfen dabei, ein erstes Gefühl für Schwierigkeitsunterschiede zu entwickeln – ohne die mentale Hürde großer Höhe.

Wichtig ist, von Anfang an verschiedene Gradzonen und Routentypen auszuprobieren. Nur wer Vielseitigkeit erlebt, kann realistisch einschätzen, welches Level aktuell passt – und wohin sich das persönliche Limit verschieben könnte.

Kletter und Sicherungstechniken

Wie fange ich mit dem Klettern an? – Dein Guide für den perfekten Einstieg.

Warum Klettern die perfekte Sportart für Anfänger ist Ganzheitliches Training für Körper [...]

Tipps zur Selbsteinschätzung

Selbsteinschätzung ist kein Bauchgefühl, sondern ein Prozess – und der beginnt mit Beobachtung. Wer regelmäßig notiert, welche Routen wie anstrengend oder flüssig zu klettern waren, schafft sich eine wichtige Datenbasis.

Ein Trainingsjournal hilft dabei, Entwicklung zu erkennen, Wiederholungen zu dokumentieren und Fortschritte messbar zu machen. Der Vergleich mit gleich bewerteten Routen – in derselben Halle oder an anderen Wänden – schärft zusätzlich die Wahrnehmung.

Auch der Austausch mit anderen Kletternden ist wertvoll: Wer offen über Einschätzungen spricht, lernt schneller und vermeidet blinde Flecken. Objektivität durch Dialog – das ist oft ehrlicher als der eigene Ehrgeiz.

Häufige Anfängerfehler vermeiden

Ein typischer Fehler: Sich zu schnell mit erfahrenen Kletternden zu vergleichen – oder erste Erfolge zu überschätzen. Das kann entmutigen oder sogar zu Verletzungen führen. Dabei ist der Schlüssel zum langfristigen Fortschritt nicht Übermut, sondern Kontinuität.

Technik geht vor Schwierigkeit: Wer sauber klettert, spart Kraft und erhöht die Chance, höhere Grade zu erreichen. Und wer Projekte nicht beim ersten Versuch meistert, sondern sich systematisch herantastet, lernt am meisten.

Gerade am Anfang lohnt es sich, die eigene Entwicklung in kleinen, realistischen Schritten zu denken – und nicht von 6a auf 7a springen zu wollen. Wer Geduld hat, wird belohnt – mit besserer Technik, mehr Körpergefühl und echter Sicherheit in der Bewegung.

Grad als Richtungsweiser, keine Regel

Klettergrade als wertvolles Werkzeug

Klettergrade sind weit mehr als nur Zahlen auf einem Topo – sie sind ein zentrales Hilfsmittel zur Orientierung, Planung und Weiterentwicklung im Klettersport. Ob beim Bouldern, im Toprope oder im Vorstieg: Sie helfen Kletternden, ihr eigenes Können realistisch einzuschätzen und passende Routen auszuwählen.

Als strukturierendes Element im Training ermöglichen sie es, gezielte Fortschritte zu messen und ambitionierte, aber machbare Ziele zu setzen. Gleichzeitig sind sie essenziell bei der Tourenplanung – sowohl für Sicherheit als auch für Spaß.

Dennoch gilt: Schwierigkeitsgrade sind keine absolute Wahrheit, sondern flexible Leitlinien. Sie geben Richtung, aber keine Garantie – und genau darin liegt ihre Stärke.

Subjektivität als Teil der Erfahrung

Jeder Klettergrad ist immer auch ein Stück persönliche Wahrnehmung. Was der eine als Flow erlebt, kann für die andere zur mentalen oder körperlichen Herausforderung werden. Körperproportionen, Stilvorlieben, mentale Verfassung – all das beeinflusst, wie sich eine Route anfühlt.

Diese Subjektivität ist kein Makel, sondern ein Gewinn: Sie fördert Diskussion, Perspektivwechsel und individuelles Wachstum. Wer sich darauf einlässt, entdeckt in jeder Bewertung auch etwas über sich selbst – und über die Vielfalt des Kletterns.

Ein respektvoller Austausch in der Community hilft dabei, das eigene Empfinden einzuordnen und zu verfeinern. So wird der Schwierigkeitsgrad zu einem Gespräch – und nicht zu einem Urteil.

Wachstum durch Geduld und Neugier

Den eigenen Klettergrad zu entwickeln ist kein Sprint, sondern ein Weg – geprägt von Technik, Wiederholung, Mut zur Herausforderung und Freude an kleinen Erfolgen. Wer offen bleibt für neue Bewegungen, Stile und Schwierigkeitsgrade, wird langfristig wachsen.

Dabei ist Geduld oft die unterschätzte Schlüsselkompetenz: Wer sich nicht von Zahlen blenden lässt, sondern seinem Körper und Geist Zeit gibt, wird mit echter Stärke belohnt. Und wer Technik ernst nimmt, wird bald erkennen: Sie schlägt rohe Kraft in vielen Momenten.

Klettern ist nicht nur eine Skala – es ist ein Lebensgefühl. Ein Dialog mit der Wand, der jeden Tag neue Fragen stellt. Und die Antworten findest du nicht in der Bewertung, sondern in der Bewegung.

FAQ: Häufige Fragen

Warum unterscheiden sich Grade in verschiedenen Kletterhallen?

Jede Kletterhalle hat ihre eigene Handschrift – geprägt durch Routenschrauber:innen mit individuellem Stil und Schwierigkeitsverständnis. Was in der einen Halle als 6+ durchgeht, fühlt sich anderswo vielleicht wie eine 6 an. Vergleichbarkeit funktioniert daher meist nur innerhalb derselben Halle oder Region.

Doch genau diese Unterschiede haben ihren Wert: Sie fördern Anpassungsfähigkeit, erweitern das Bewegungsrepertoire und machen das Klettern abwechslungsreicher. Wer flexibel bleibt, wächst.

Was heißt „Sandbagged“ im Kletterkontext?

Von einer Route als „sandbagged“ zu sprechen, heißt: Sie ist härter, als ihr offizieller Schwierigkeitsgrad vermuten lässt. Das kann an alten Bewertungstraditionen, rutschigen Griffen oder besonders gemeinen Stilmitteln liegen.

Solche Routen sind berüchtigt – und geschätzt. Sie fordern nicht nur Kraft und Technik, sondern auch Ego und Geduld. Für viele sind sie ein Prüfstein, der mehr sagt als jede Zahl.

Wie entwickeln sich Klettergrade im Laufe der Zeit?

Klettern ist ein dynamischer Sport – und das spiegelt sich auch in der Bewertung. Mit dem Fortschritt der Szene und neuen Trainingsmethoden verschieben sich die Grenzen nach oben. Alte Klassiker wirken heute leichter oder härter, je nach Stilwandel und technischer Entwicklung.

Wo früher 8a das Limit war, ist heute 9c Realität. Die Skalen wachsen mit der Community – organisch, nicht linear.

Gibt es eine einheitliche internationale Skala?

So sehr sich viele eine weltweite Norm wünschen – sie existiert (noch) nicht. Stattdessen gibt es je nach Land und Disziplin unterschiedliche Systeme: die französische Skala, UIAA, YDS, Fontainebleau, V-Scale – jede mit eigener Logik und Geschichte.

Zum Glück helfen Umrechnungstabellen dabei, die Systeme einander anzunähern. Doch auch hier gilt: Es bleibt ein Näherungswert – keine exakte Wissenschaft.

Wie oft werden Routen neu bewertet?

Routen sind nicht in Stein gemeißelt – im Gegenteil. Besonders in Hallen werden Bewertungen regelmäßig überarbeitet: nach Schraubwechseln, durch Feedback der Community oder wenn sich Stiltrends verändern.

Online-Plattformen wie theCrag oder 8a.nu machen den Austausch transparent und dynamisch. Draußen am Fels bleiben Bewertungen oft länger stabil – es sei denn, die Route verändert sich durch Nutzung oder Umwelteinflüsse deutlich.

0 comments