Einführung in die physiologischen Effekte des Kletterns

Warum Klettern mehr ist als nur ein Sport

Klettern ist weit mehr als das bloße Hochziehen am Fels oder in der Halle – es ist ein ganzheitliches Training, das Körper, Geist und Sinne gleichermaßen herausfordert.

Wer regelmäßig klettert, profitiert von einem natürlichen Muskelaufbau, gesteigerter Beweglichkeit und einer beeindruckenden mentalen Fokussierung. Jede Bewegung fordert ein komplexes Zusammenspiel von Koordination, Kraft und Konzentration.

Gleichzeitig stimuliert Klettern auch den Stoffwechsel und stärkt das Herz-Kreislauf-System. Es handelt sich um ein funktionelles Ganzkörpertraining mit hoher Intensität, das in seiner Form kaum ein anderes Fitnessprogramm erreicht.

Kurzüberblick über körperliche Hauptbereiche

Beim Klettern wird nahezu jede Muskelgruppe aktiviert – vom kleinen Zeh bis zum Nacken. Besonders beansprucht werden dabei die Unterarme, der Rücken, die Schultern und die Rumpfmuskulatur.

Auch die Beinmuskulatur spielt eine entscheidende Rolle, vor allem bei präzisem Trittverhalten und effizientem Klettern.

Diese umfassende Beanspruchung macht Klettern zu einem idealen Einstiegssport – vor allem dann, wenn du neu beginnst.

Muskelgruppen, die beim Klettern besonders beansprucht werden

Arme, Schultern und Rücken

Der Oberkörper spielt beim Klettern eine tragende Rolle. Besonders die Unterarme leisten Schwerstarbeit, denn sie sind maßgeblich am Halten der Griffe beteiligt.

Durch das Greifen und Halten wird die Unterarmmuskulatur intensiv beansprucht – das führt bei Anfängern häufig zu der bekannten „Unterarm-Pumpe“.

Doch auch der Latissimus (großer Rückenmuskel), Trapezmuskel sowie Deltamuskel in den Schultern sind ständig im Einsatz.

Diese Muskeln helfen beim Hochziehen und Stabilisieren des Körpers in der Wand. Ein gezieltes Krafttraining für diesen Bereich – wie zum Beispiel Klimmzüge oder Theraband-Übungen – ist daher besonders empfehlenswert.

Rumpfmuskulatur: Core-Stabilität beim Klettern

Ein starker Core ist das Fundament jeder kontrollierten Kletterbewegung. Bauchmuskulatur, tiefe Rumpfstabilisatoren und untere Rückenmuskeln sorgen dafür, dass der Körper in der Wand nicht „durchhängt“, sondern gezielt gesteuert werden kann.

Eine gute Körperspannung ermöglicht es dir, dich näher an die Wand zu bringen und Bewegungen präziser auszuführen.

Core-Training ist für Kletterer deshalb essenziell. Übungen wie Planks, Hollow Body Holds (lese hier was das ist und wie man es trainieren kann) oder Beinheben an der Wand verbessern nicht nur die Kletterleistung, sondern schützen auch vor Verletzungen.

Besonders bei Überhängen und langen Routen zeigt sich, wie wertvoll eine starke Mitte ist.

Beinmuskulatur und Fußarbeit

- Aktivierung von Oberschenkel-, Gesäß- und Wadenmuskulatur

- Gute Fußtechnik ist entscheidend für Fortschritte: Präzise Tritte entlasten Arme und verbessern Energieeffizienz

Obwohl der Fokus beim Klettern oft auf dem Oberkörper liegt, sind starke Beine genauso wichtig. Sie tragen die Hauptlast des Körpers und ermöglichen es, sich effizient nach oben zu schieben.

Besonders die Oberschenkel-, Waden- und Gesäßmuskulatur sind aktiv beteiligt, wenn es um Tritte, Stemmen und Gleichgewicht geht.

Auch die Fußmuskulatur spielt eine große Rolle. Präzise Tritte auf kleinen Leisten oder Volumen fordern Feinkoordination und Kraft in den Füßen.

Gute Kletterschuhe sind hier entscheidend – und Technikübungen helfen dir, die Fußarbeit gezielt zu verbessern.

Inspiration gefällig? Sieh dir dazu die wichtigsten Klettertechniken für Anfänger an.

Gelenkbelastung und Beweglichkeit

Belastung der Finger- und Handgelenke

Die Finger und Handgelenke gehören zu den am stärksten belasteten Gelenken beim Klettern – besonders im Bouldern oder beim Sportklettern mit kleinen Griffen.

Jede Griffart (z. B. Leisten, Sloper, Pinches) fordert andere Strukturen in der Hand. Die Sehnen, Bänder und Gelenke in den Fingern müssen hohen Zugbelastungen standhalten, was mit der Zeit zu Überlastung führen kann.

Wichtig ist daher ein progressives Training mit ausreichenden Pausen. Anfänger sollten besonders auf Symptome wie Fingerknacken, Druckschmerz oder Steifigkeit achten.

Wer schon früh auf Technik statt reine Kraft setzt, schont die Gelenke deutlich.

Mobilität der Schultern und Hüften

- Schulter- und Hüftbeweglichkeit sind Schlüsselfaktoren für flüssiges Klettern

- Erhöhte Mobilität steigert Technik und Verletzungsprävention

Wer regelmäßig klettert, profitiert von einer enormen Steigerung der Beweglichkeit – besonders in Schulter- und Hüftgelenken.

Die komplexen Bewegungen beim Klettern, wie Spreiztritte oder dynamische Züge, erfordern ein hohes Maß an Mobilität, das viele andere Sportarten nicht bieten.

Mobilitätsübungen wie Armkreisen, Hüftöffner oder kontrollierte Rotationen sollten fester Bestandteil jeder Trainingseinheit sein.

Sie fördern nicht nur die Leistung, sondern beugen auch Schulterimpingement oder Hüftblockaden vor.

Verletzungsrisiken und Prävention

Wie in jeder Sportart besteht auch beim Klettern ein gewisses Risiko für Verletzungen – besonders bei Überlastung oder mangelnder Technik.

Häufig betroffen sind die Pulley-Bänder in den Fingern, die Schulterrotatoren oder die Lendenwirbelsäule. Diese kleinen, aber essenziellen Strukturen können bei falscher Belastung schnell Schaden nehmen – und sich über Jahre hinweg bemerkbar machen.

Ich selbst habe das erlebt: Nach einer Überlastung riss eines meiner Pulley-Bänder – eine chronische Geschichte begann. Über Jahre hinweg musste ich beim Klettern meine Finger regelmäßig tapen, um überhaupt weiter trainieren zu können.

Heute weiß ich: Gezielte Prävention, strukturierter Trainingsaufbau und ausreichend Pausen hätten mir viel erspart.

Höre auf deinen Körper, wärme dich gründlich auf und nimm Schmerzen ernst – das zahlt sich langfristig aus.

Herz-Kreislauf-System und Ausdauer

Wie Klettern das Herz stärkt

Auch wenn Klettern kein klassischer Ausdauersport ist, profitiert das Herz-Kreislauf-System enorm davon.

Die wechselnden Belastungsphasen – mal kraftvoll, mal statisch, mal dynamisch – sorgen für eine vielseitige Beanspruchung, die die Herzleistung verbessert.

Besonders bei längeren Routen oder Mehrseillängen ist eine gute Grundlagenausdauer gefragt.

Durch die Kombination aus körperlicher Anstrengung und mentalem Fokus wird der Puls in moderaten Zonen gehalten, was das Herz effizient arbeiten lässt.

Wer regelmäßig klettert, verbessert seine kardiovaskuläre Fitness und senkt langfristig das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen – ein unterschätzter Gesundheitsvorteil des Sports.

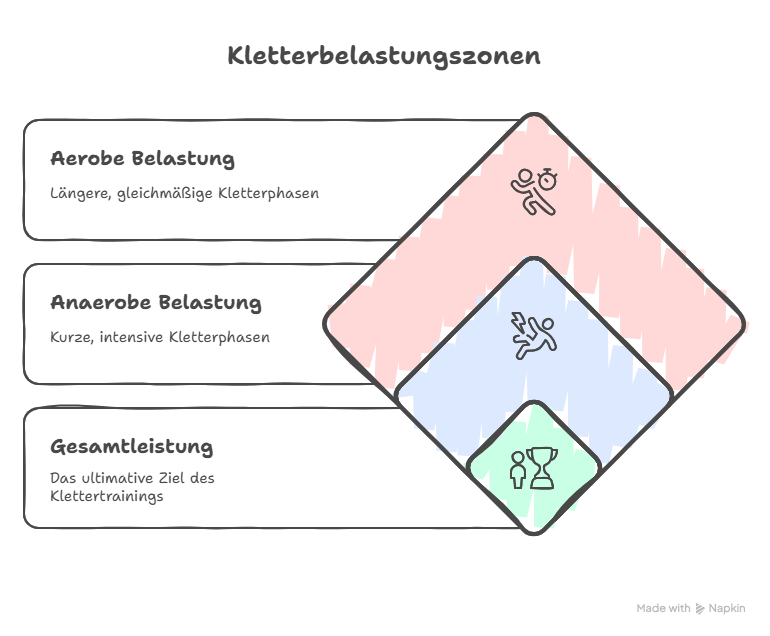

Aerobe vs. anaerobe Belastung beim Klettern

Die sportliche Belastung beim Klettern bewegt sich zwischen aeroben und anaeroben Phasen.

Während lockeres Klettern an einfacheren Routen eher aerobe Ausdauer fördert, bringen kurze, kraftintensive Boulder oder steile Routen den Körper schnell in den anaeroben Bereich.

Diese Mischung macht das Training besonders vielseitig.

Wichtig ist, die Belastungszonen zu erkennen und bewusst zu trainieren – zum Beispiel durch Intervalltraining, längere Sessions an Ausdauerwänden oder gezielte Ruhephasen.

Klettern ist kein Ersatz für klassisches Ausdauertraining

So vielseitig das Klettern auch ist – als reine Ausdauersportart eignet es sich nur bedingt. Die Belastung erfolgt meist in Intervallen, ist phasenweise statisch und stark muskelzentriert. Für ein gezieltes Herz-Kreislauf-Training mit gleichmäßigem Pulsverlauf – wie beim Joggen, Schwimmen oder Radfahren – ist Klettern kein vollständiger Ersatz.

Wer seine kardiovaskuläre Fitness gezielt steigern möchte, sollte daher ergänzend klassische Ausdauersportarten einbauen. Eine Kombination aus Klettern und Laufen oder Schwimmen bietet den idealen Trainingsmix für Kraft, Technik und Herzgesundheit – ganzheitlich, ausgewogen und nachhaltig.

Klettern verbessert zwar Herzleistung – aber nicht dauerhaft im aeroben Bereich. Gleichmäßiges Ausdauertraining bleibt für das Herz unverzichtbar. Ideale Ergänzung: Laufen, Schwimmen oder Radfahren 1–2x pro Woche

Mentale und psychologische Auswirkungen

Konzentration und Problemlösungsfähigkeiten

Klettern ist wie Schach an der Wand – jede Route ist ein Puzzle, das gelöst werden will. Dabei sind Konzentration, Planung und schnelle Entscheidungsfähigkeit gefragt.

Der Fokus auf den nächsten Griff, die Körperposition und die Umgebung fördert kognitive Fähigkeiten auf eine ganz besondere Weise.

Viele Kletterer berichten davon, dass sie beim Klettern in einen „Flow-Zustand“ geraten – einen Zustand voller Klarheit, Präsenz und völliger Konzentration.

Dieses mentale Training wirkt sich positiv auf Alltagssituationen aus, in denen schnelle, ruhige und logische Entscheidungen gefragt sind.

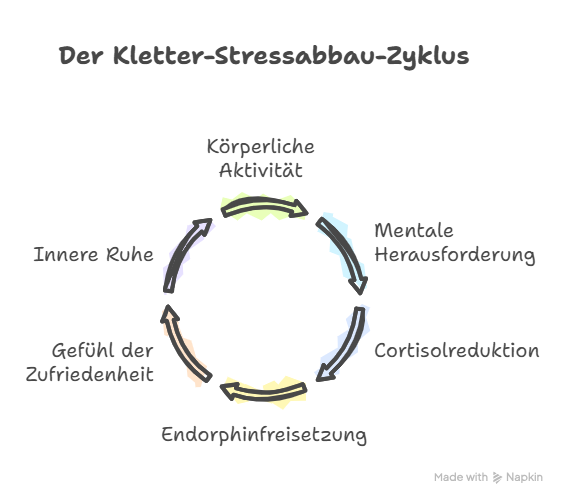

Stressabbau durch Bewegung

Die Verbindung aus körperlicher Aktivität und mentaler Herausforderung macht Klettern zu einem idealen Stresskiller.

Während des Kletterns wird der Cortisolspiegel gesenkt, gleichzeitig werden Endorphine ausgeschüttet – das sorgt für ein Gefühl von Zufriedenheit und innerer Ruhe.

Besonders in stressreichen Zeiten oder bei mentaler Überlastung kann Klettern helfen, den Kopf freizubekommen.

Die Kombination aus bewusster Bewegung, sozialem Austausch in der Halle und Erfolgserlebnissen auf der Route wirkt wie ein Reset-Knopf für die Seele.

Selbstwirksamkeit und mentale Stärke

Jede geschaffte Route, jeder überwundene Boulder – all das stärkt das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Klettern vermittelt das Bewusstsein: „Ich kann das schaffen.“

Diese innere Stärke überträgt sich auf andere Lebensbereiche und erhöht das Selbstvertrauen spürbar.

Besonders Anfänger profitieren hier stark. Wer sich langsam steigert, Herausforderungen bewusst annimmt und Erfolge erlebt, entwickelt ein solides mentales Fundament.

Für viele wird das Klettern deshalb zu einem emotionalen Anker in ihrem Alltag.

Koordination und motorische Fähigkeiten

Hand-Auge-Koordination

Beim Klettern entscheidet die präzise Abstimmung zwischen Augen und Händen oft über Erfolg oder Abrutschen.

Die Hand-Auge-Koordination wird permanent gefordert – sei es beim schnellen Erkennen von Griffen, beim dynamischen Umgreifen oder bei sensiblen Bewegungen an kleinen Strukturen.

Diese Fähigkeit wird mit jeder Session geschult. Besonders beim Bouldern, wo häufig knifflige, kreative Bewegungsprobleme gelöst werden müssen, ist ein scharfes Auge und eine ruhige Hand gefragt.

Wer regelmäßig klettert, verbessert automatisch sein Reaktionsvermögen und die visuelle Raumwahrnehmung.

Feinmotorik und Körperspannung

Jede Bewegung an der Wand erfordert ein exaktes Maß an Spannung, Kontrolle und Timing. Besonders bei kleinen Griffen und schwierigen Körperpositionen ist die Feinmotorik entscheidend.

Die präzise Ausführung kleiner Bewegungen spart Kraft und erhöht die Effizienz.

Gleichzeitig wird die Körperspannung durch das ständige Halten und Ausbalancieren geschult. Das betrifft vor allem die Tiefenmuskulatur, die im Alltag selten angesprochen wird.

Übungen an der Wand fördern die Stabilität, das Körpergefühl und die Fähigkeit, Bewegungen kontrolliert auszuführen.

Langfristige körperliche Anpassungen

Muskelaufbau und Körperzusammensetzung

Wer regelmäßig klettert, entwickelt mit der Zeit einen funktionellen Muskelaufbau, der weit über das hinausgeht, was klassische Fitnessgeräte leisten können.

Besonders die Tiefenmuskulatur, der Oberkörper, Rücken und Rumpf definieren sich sichtbar – ohne unnötige Masse aufzubauen. Klettern formt einen athletischen, aber schlanken Körper.

Ein weiterer Vorteil: Klettern verbrennt Kalorien in kurzer Zeit – je nach Intensität zwischen 500 und 900 kcal pro Stunde. Kombiniert mit einer ausgewogenen Ernährung sorgt das für eine positive Veränderung der Körperzusammensetzung.

Verbesserung der Körperhaltung

Klettern fördert nicht nur Kraft, sondern auch Haltung. Durch den gezielten Aufbau der Rückenmuskulatur und die bewusste Bewegung in der Wand wird die Körperhaltung stabilisiert.

Viele Kletterer berichten von einer aufrechteren, natürlicheren Haltung im Alltag – besonders im Vergleich zu Personen, die viel sitzen.

Die Körperkontrolle, die man beim Klettern erlernt, wirkt sich auch positiv auf andere Bewegungsformen aus – etwa beim Yoga, Laufen oder sogar im Büro.

Antagonistentraining: Der nötige Ausgleich für dein Klettertraining

Warum funktioneller Ausgleich wichtig ist

Auch wenn Klettern den ganzen Körper beansprucht, liegt der Schwerpunkt stark auf ziehenden Bewegungen und bestimmten Muskelgruppen – insbesondere Rücken, Bizeps und Fingerbeugern. Das macht Klettern zwar zu einem funktionellen Ganzkörpertraining, kann aber bei fehlendem Ausgleich dennoch zu muskulären Dysbalancen führen.

Antagonistentraining – also das gezielte Stärken der Gegenspielermuskulatur – schafft hier Abhilfe. Durch das Training von Brust, Trizeps, Schulterrotatoren und Fingerstreckern wird der Körper in ein muskuläres Gleichgewicht gebracht. Das beugt nicht nur dem klassischen „Kletterrücken“ vor, sondern verbessert auch deine Stabilität und Leistung an der Wand.

Übungen für mehr Balance und Verletzungsprävention

Gezielte Ausgleichsübungen müssen nicht aufwendig sein. Schon kurze Sessions mit Schulteraußenrotationen, Liegestützen, Seitheben oder Fingerstreckertraining können enorme Wirkung entfalten. Sie unterstützen deine Haltung, schützen die Gelenke und bringen Stabilität in dein gesamtes Bewegungssystem.

Solche Übungen lassen sich perfekt ins Warm-up, Cool-down oder kletterfreie Tage integrieren. Wer langfristig gesund und leistungsfähig bleiben will, kommt an Antagonistentraining nicht vorbei – egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene:r.

Klettern im Vergleich zu anderen Sportarten

Vielseitigkeit im Gegensatz zu isoliertem Training

Während viele klassische Sportarten wie Joggen, Krafttraining oder Radfahren oft monotone Bewegungsmuster fördern, punktet Klettern durch seine Vielseitigkeit.

Jede Route ist anders, jeder Griff fordert neue Bewegungsformen und Anpassungsstrategien. Der gesamte Körper wird dabei gleichzeitig beansprucht – funktionell, dynamisch und komplex.

Im Gegensatz zum isolierten Training an Geräten, bei dem einzelne Muskelgruppen angesprochen werden, schult Klettern ganze Muskelketten.

Beweglichkeit, Kraft, Ausdauer, Koordination und mentale Stärke greifen nahtlos ineinander. Wer Vielfalt liebt, findet im Klettern eine Sportart mit maximaler Abwechslung.

Übertragbarkeit der Fähigkeiten in den Alltag

- Verbesserte Bewegungsökonomie und Koordination

- Stärkere, funktionellere Muskulatur für Alltagstätigkeiten

- Mehr mentale Widerstandsfähigkeit im täglichen Leben

Die beim Klettern entwickelten Fähigkeiten zeigen ihre Wirkung auch außerhalb der Halle.

Bessere Haltung, mehr Körperspannung, eine erhöhte Greifkraft und ein geschärftes Körperbewusstsein machen sich im Alltag positiv bemerkbar – sei es beim Tragen von Einkäufen, dem Sitzen am Schreibtisch oder dem Heben schwerer Gegenstände.

Hinzu kommt die mentale Komponente: Wer regelmäßig klettert, trainiert auch Durchhaltevermögen, Frustrationstoleranz und Selbstvertrauen.

All das sind Eigenschaften, die weit über den Sport hinauswirken.

Ein vertiefender Einblick in diese Aspekte findest du im Artikel Was macht das Klettern mit der Psyche?.

Ernährung und Regeneration beim Klettern

Was isst ein Kletterer?

Die Ernährung beim Klettern sollte funktionell und ausgewogen sein – mit Fokus auf eine konstante Energieversorgung.

Komplexe Kohlenhydrate, hochwertige Proteine und gesunde Fette liefern die nötige Power für lange Sessions. Besonders wichtig sind Snacks, die vor und nach dem Training leicht verdaulich und nährstoffreich sind.

Typische Kletter-Snacks sind Nüsse, Bananen, Müsliriegel oder Energiebällchen. Wer länger am Fels unterwegs ist, sollte außerdem auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten.

Ein gutes Verhältnis aus Makro- und Mikronährstoffen fördert die Regeneration und liefert Energie für anspruchsvolle Routen.

Erholung und Schlaf: Wie wichtig ist Regeneration?

- Mindestens 7–9 Stunden Schlaf zur optimalen Regeneration

- Aktive Pausen mit Mobilitäts- oder Dehneinheiten einbauen

- Regelmäßige Ruhetage als fester Bestandteil jedes Trainingsplans

Ohne Regeneration kein Fortschritt – das gilt besonders beim Klettern, wo Sehnen, Muskeln und das Nervensystem stark beansprucht werden.

Ein bis zwei kletterfreie Tage pro Woche sind essenziell, um Überlastung und Verletzungen zu vermeiden.

Regeneration heißt aber nicht Faulenzen, sondern aktives Erholen: Spazieren, leichtes Yoga oder Mobility-Workouts helfen dabei.

Auch Schlaf ist ein unterschätzter Leistungsbooster. Während der Tiefschlafphasen werden Reparaturprozesse aktiviert, Muskelwachstum angestoßen und mentale Frische aufgebaut.

Wer besser schläft, klettert fokussierter und leistungsfähiger – ein klarer Vorteil gegenüber reinem Training ohne Pausenbewusstsein.

Hormonelle Auswirkungen und Glücksgefühle

Endorphine und Dopamin beim Klettern

Klettern setzt eine ganze Welle positiver Hormone frei – allen voran Endorphine und Dopamin. Diese Glücksbotenstoffe entstehen durch körperliche Anstrengung, Erfolgserlebnisse und das Überwinden von Herausforderungen.

Besonders nach dem Top-Out oder einer schwer erkämpften Route stellt sich oft ein „Climber’s High“ ein – ein Zustand euphorischer Zufriedenheit.

Dieses natürliche Hochgefühl steigert nicht nur die Motivation, sondern fördert auch die emotionale Balance.

Menschen, die regelmäßig klettern, berichten von einer besseren Stimmung, mehr Energie und einem gesteigerten inneren Gleichgewicht. Kein Wunder also, dass Klettern immer häufiger als Teil von mentaler Gesundheitsförderung eingesetzt wird.

Stresshormone und deren Reduktion

Neben den Glückshormonen senkt Klettern effektiv den Spiegel von Stresshormonen wie Cortisol.

Die Mischung aus fokussierter Bewegung, mentalem Flow und körperlichem Auspowern hilft dabei, Spannungen abzubauen und den Kopf freizubekommen – ein Reset für Körper und Geist.

Vor allem Menschen mit stressreichen Berufen oder mentaler Überlastung finden im Klettern eine sportliche Auszeit, die tiefgreifend wirkt. Studien zeigen, dass regelmäßiges Klettern die Fähigkeit verbessert, mit Herausforderungen im Alltag entspannter umzugehen – ein echter Gamechanger für mehr innere Ruhe.

Gesundheitliche Vorteile im Überblick

Prävention chronischer Erkrankungen

Klettern ist mehr als ein Freizeitvergnügen – es ist aktive Gesundheitsvorsorge.

Durch die gleichmäßige Aktivierung des Herz-Kreislauf-Systems, die Förderung der Muskelkraft und den gezielten Stressabbau wirkt der Sport präventiv gegen zahlreiche chronische Erkrankungen wie Rückenschmerzen, Bluthochdruck oder Stoffwechselstörungen.

Besonders Menschen mit sitzender Tätigkeit profitieren von der ganzheitlichen Beanspruchung des Körpers.

Der Wechsel zwischen Spannung und Entspannung sowie die Förderung der Mobilität machen Klettern zu einem natürlichen Ausgleich im modernen Alltag.

Ergänzende Impulse findest du z. B. auch im Einstiegsratgeber von no-toprope.com.

Ganzkörperliche Fitness auf natürliche Weise

Im Gegensatz zu vielen Fitnessprogrammen trainiert Klettern den Körper im natürlichen Zusammenspiel.

Es müssen keine isolierten Bewegungsformen erlernt werden – vielmehr arbeitet der Körper intuitiv und funktionell. Jede Route stellt neue Herausforderungen an Koordination, Kraft, Beweglichkeit und Ausdauer.

Diese Vielfalt macht Klettern zu einer der effektivsten Methoden, um sich umfassend fit zu halten – unabhängig von Alter oder Trainingsstand.

Wer regelmäßig klettert, fördert seine körperliche Leistungsfähigkeit auf allen Ebenen – ohne dass es sich wie monotones „Training“ anfühlt.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Wie schnell sieht man körperliche Veränderungen durchs Klettern?

Bereits nach wenigen Wochen spüren viele Kletternde eine Verbesserung der Körperspannung, Griffkraft und Ausdauer. Sichtbare Veränderungen – etwa Muskeldefinition oder bessere Haltung – zeigen sich in der Regel nach 6–8 Wochen regelmäßigem Training.

Ist Klettern auch als Anfänger oder untrainierte Person möglich?

Absolut! Klettern eignet sich hervorragend für Anfänger – auch ohne sportliche Vorerfahrung. Viele Kletterhallen bieten spezielle Einsteigerkurse an, etwa beim DAV oder in der Boulderwelt.

Wie oft sollte man pro Woche klettern, um Fortschritte zu machen?

Für Einsteiger sind 1–2 Einheiten pro Woche ideal. Fortgeschrittene steigern sich auf 2–4 Sessions, immer mit ausreichender Regeneration. Die Mischung aus Technik-, Kraft- und Ausdauereinheiten macht den Unterschied.

Welche Muskeln trainiert man beim Klettern am stärksten?

Besonders aktiv sind Unterarme, Schultern, Rücken und Rumpf. Aber auch Beine und Füße spielen eine zentrale Rolle. Klettern ist ein funktionelles Ganzkörpertraining – ideal für ausgewogene Muskelentwicklung.

Kann Klettern helfen, Stress abzubauen oder mental stärker zu werden?

Ja! Durch den mentalen Fokus, das Bewegungserlebnis und die Erfolgserlebnisse in der Wand reduziert sich das Stressniveau deutlich. Studien und Erfahrungsberichte belegen zudem positive Effekte auf Selbstvertrauen und Resilienz.

0 comments