Sichern: Das unterschätzte Fundament für Kletteranfänger:innen

Beim Klettern geht es nicht nur um Kraft, Technik oder Mut – es geht vor allem um Sicherheit.

Sichern beim Klettern ist eine zentrale Sicherheitsmaßnahme und Grundvoraussetzung für den gesamten Sport. Es geht dabei nicht nur darum, einen Kletterer mit Seil und Gerät zu „halten“, sondern eine aktive Rolle in einem sicherheitsrelevanten Teamprozess zu übernehmen.

Deshalb sollte jede:r, der oder die in diesen Sport einsteigt, genauso viel Energie in das Erlernen des Sicherns investieren wie in das Training an der Wand.

Aus meiner Kletterperspektive: „Nicht das Gerät sichert, sondern der Mensch.“ Diese Philosophie zieht sich durch alle Aspekte des Klettersports und wird besonders in kritischen Momenten deutlich. Wer sich zu stark auf Halbautomaten oder neue Sicherungstechnik verlässt, läuft Gefahr, die eigene Verantwortung aus dem Blick zu verlieren.

Sichern als wichtigste Bestandteil des Kletterns

Verantwortung zwischen Kletterer und Sicherungspartner

Beim Klettern hängt buchstäblich das Leben des einen in den Händen des anderen. Diese Tatsache verdeutlicht, warum das Sichern nicht einfach nur eine „Begleitfunktion“ ist, sondern die tragende Säule des gesamten Klettersports.

Der oder die Sichernde trägt eine enorme Verantwortung – für die Sicherheit, das Wohlbefinden und letztlich auch für das Vertrauen zwischen beiden Personen.

Gute Sicherung beginnt mit Achtsamkeit und Teamgeist. Wer sich dieser Verantwortung stellt, wird schnell merken: Sichern ist weit mehr als nur Seil einholen oder ausgeben.

Es ist ein ständiger Dialog zwischen Kletterer:in und Sicherungspartner:in – und genau diese Verbindung macht den Reiz und die Tiefe dieses Sports aus.

Grundlagen des Sicherns

Definition: Was bedeutet „Sichern“ beim Klettern?

Sichern bedeutet, das Risiko eines Sturzes beim Klettern abzufedern oder vollständig aufzufangen – durch korrektes Handling des Seils, passende Geräte und volle Konzentration. Das Ziel: Den Kletterer so zu schützen, dass ein kontrolliertes Abfangen möglich ist, ohne Verletzungen zu riskieren.

Dabei kommen spezielle Sicherungsgeräte zum Einsatz, die den Kletterer über ein Seil mit der Sicherungsperson verbinden.

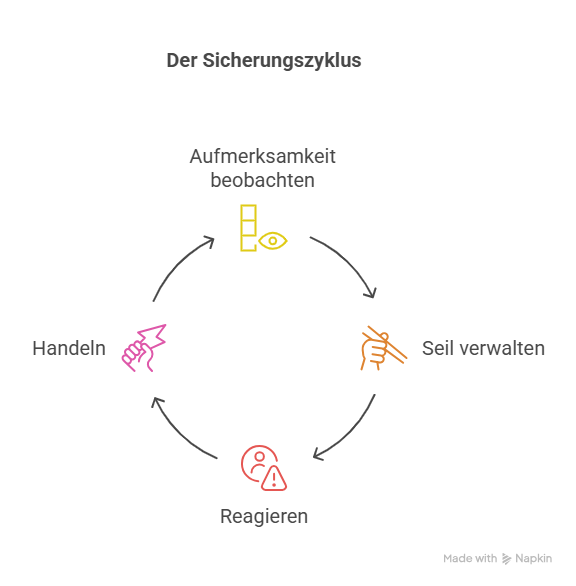

Im Zentrum steht immer die aktive Rolle der sichernden Person. Sie muss das Klettergeschehen aufmerksam begleiten, Seil geben oder einholen, richtig reagieren und im Ernstfall blitzschnell handeln. Deshalb ist Sichern eine Kunst, die Technik, Gefühl und Verantwortung vereint.

Unterschiede zwischen Toprope und Vorstieg

Beim Toprope-Klettern ist das Seil bereits durch eine Umlenkung am oberen Ende der Route geführt und mit der Sicherungsperson am Boden verbunden.

Dadurch entsteht ein geschlossenes, von oben gesichertes System, bei dem ein Sturzweg praktisch nicht vorhanden ist.

Diese Form des Sicherns gilt als besonders einsteigerfreundlich, weil sie leicht zu kontrollieren ist und das Sicherheitsrisiko gering bleibt.

Die Aufgaben der Sicherungsperson beim Toprope bestehen hauptsächlich im gleichmäßigen Einholen des Seils und dem Halten einer konstanten Spannung.

Es geht weniger um Reaktionstempo als um Aufmerksamkeit.

Für viele Anfänger:innen ist Toprope der perfekte Einstieg, um sich auf das Klettern zu konzentrieren, ohne durch komplexes Seilmanagement überfordert zu werden.

Im Vorstieg hingegen bringt der Kletternde das Seil selbst nach oben.

Dabei wird das Seil beim Klettern in sogenannte Zwischensicherungen (z. B. Expressschlingen) eingehängt.

Die Sicherungsperson muss hier besonders schnell und vorausschauend reagieren: Seil ausgeben, bevor es benötigt wird – aber ohne unnötige Schlaufen entstehen zu lassen.

Die Anforderungen an Timing, Einschätzungsvermögen und Körpersprache sind deutlich höher als beim Toprope.

Ein Vorstiegssturz kann zu deutlich längeren Fallstrecken führen, was vor allem bei Anfängern Respekt oder Unsicherheit erzeugt.

Daher ist es wichtig, dass sowohl der oder die Sichernde als auch der oder die Kletternde mental vorbereitet und technisch geschult sind.

Viele Hallen bieten spezielle Vorstiegskurse an, um den sicheren Umgang mit dieser Form des Sicherns zu trainieren – oft als Aufbau auf erste Toprope-Erfahrungen.

Der Partnercheck

Was geprüft wird

Bevor es losgeht, steht der sogenannte Partnercheck auf dem Programm – ein essenzieller Sicherheitsritual beim Klettern.

Dabei prüfen sich Kletterer:in und Sichernde:r gegenseitig auf korrektes Anlegen und Funktion der Ausrüstung.

Das Ziel: Fehlerquellen erkennen, bevor sie zur Gefahr werden.

- Klettergurt: Richtig angezogen, eng anliegend, alle Schlaufen geschlossen

- Knoten: Achterknoten korrekt gebunden und ins Anseilauge eingebunden

- Sicherungsgerät: Richtig eingelegt und funktionstüchtig

- Karabiner: Verriegelt, geschlossen und richtig positioniert

Dieser kurze Sicherheits-Check kann Leben retten – und sollte bei jeder Route durchgeführt werden, egal wie routiniert das Team ist.

Fehler schleichen sich besonders in vertrauten Situationen leicht ein.

Wer kontrolliert wen und warum?

Der Partnercheck ist keine Einbahnstraße: Beide kontrollieren einander.

Die oder der Sichernde prüft die Knoten, den Gurt und das Einbinden des Kletterpartners – und umgekehrt.

Dadurch entsteht nicht nur Sicherheit, sondern auch Vertrauen, das gerade bei schwierigen oder neuen Routen essenziell ist.

Besonders wichtig ist dieser Check in stressigen Situationen, bei Ablenkung oder Müdigkeit.

Deshalb gilt die Faustregel: „Keine Route ohne Partnercheck.“

Diese Routine gehört zu den wichtigsten Grundpfeilern der Kletterkultur – sowohl indoor als auch am Fels.

Sicherungsgeräte im Funktions-Überblick

Halbautomaten (z. B. GriGri und Neox)

Halbautomaten wie das GriGri & Neox von Petzl wirken auf den ersten Blick wie das Kletterpendant zu selbstfahrenden Autos – sie greifen automatisch ein, wenn’s kritisch wird.

Im Fall eines Sturzes blockieren sie das Seil und sorgen so für mehr Sicherheit. Aber genau wie Teslas „Autopilot“ braucht auch das Sicherungsgerät einen wachsamen Menschen am Steuer. Es unterstützt, ersetzt aber nicht.

Der Mensch bleibt das entscheidende Sicherheits-Feature.

Ein häufiger Fehler: Sich auf die Technik zu verlassen. Deshalb empfehle ich persönlich gerade Anfängern bewusst nicht mit einem Halbautomaten zu starten.

Wer lernt, mit einem Tuber oder Smart-Gerät zu sichern, entwickelt ein stärkeres Gefühl für das Seil und die Situation.

Tube

Der Tube ist eines der am häufigsten verwendeten Sicherungsgeräte in Kletterhallen und am Fels.

Er funktioniert manuell: Die Sicherungsperson gibt Seil aus oder zieht es ein und hält das Bremsseil aktiv in der Hand. Im Falle eines Sturzes blockiert der Tube das Seil, sobald die Bremshand nach unten gezogen wird – aber nur, wenn die Technik stimmt.

Für Anfänger:innen ist der Tube ideal, um das grundlegende Handling und die Handpositionen zu erlernen.

Er verlangt ständige Aufmerksamkeit und fördert ein bewusstes Sicherungsverhalten. Wichtig: Die richtige Bremsposition muss konsequent eingehalten werden.

Smart-Geräte

Smart-Geräte, wie zum Beispiel das Mammut Smart 2.0, kombinieren manuelles Sichern mit unterstützender Blockierfunktion.

Sie sind intuitiv in der Bedienung und blockieren bei ruckartigem Zug automatisch – aber nur, wenn korrekt eingesetzt.

Der Vorteil: Sie verzeihen kleine Fehler eher als ein Tuber, ohne die Verantwortung ganz zu übernehmen.

Für viele Hallenkletterer sind Smart-Geräte ein guter Kompromiss zwischen Sicherheit und Gefühl. Trotzdem gilt auch hier: Eine zuverlässige Bremshand, die richtig geführt wird, bleibt unverzichtbar.

Vor- und Nachteile der Systeme

- Halbautomaten: Zusätzliche Sicherheit, aber verleiten leicht zur Unaufmerksamkeit

- Tuber: Klasse Lernwerkzeug, erfordert aber saubere Technik

- Smart-Geräte: Balance zwischen aktiver Kontrolle und Unterstützung

Die Wahl des richtigen Sicherungsgeräts hängt vom Erfahrungsstand, Einsatzzweck und der persönlichen Präferenz ab. Für Anfänger:innen ist es besonders wichtig, eine fundierte Einführung zu erhalten – und das Gerät bewusst zu wählen, statt einfach dem Trend zu folgen.

Richtiges Handling des Sicherungsgeräts

Grundposition der Sicherungshand

Die wichtigste Regel beim Sichern: Die Bremshand verlässt niemals das Seil. Sie ist das zentrale Element jeder Sicherungstechnik – ganz gleich, ob mit Tuber, Smart oder Halbautomat.

In der Grundposition zeigt die Bremshand nach unten, um im Fall eines Sturzes sofort blockieren zu können.

Ein häufiger Fehler bei Einsteiger:innen ist das Umschieben der Hand über das Gerät oder das zu lockere Halten des Bremsseils.

Besonders beim Ausgeben oder Einholen von Seil ist es essenziell, dass die Hand das Seil sicher führt. Regelmäßiges Techniktraining hilft, diese Position zu automatisieren und auch in Stresssituationen korrekt zu reagieren.

Seilausgabe vs. Seileinholen

Das richtige Timing beim Seilausgeben und Seileinholen ist entscheidend für die Sicherheit und den Komfort der kletternden Person.

Beim Vorstieg muss das Seil schnell und in der richtigen Länge ausgegeben werden, damit der Kletterer:innen zügig clippen kann.

Beim Toprope hingegen liegt der Fokus eher auf dem kontinuierlichen Einholen des Seils, um keine unnötige Schlappseilbildung zuzulassen.

Ein gutes Handling bedeutet, das Seil flüssig zu bedienen, ohne je die Kontrolle zu verlieren.

Fehlerquellen vermeiden

Viele Sicherungsfehler passieren durch Routine oder Ablenkung. Typische Probleme: Das Bremsseil wird losgelassen, der Partnercheck wird übersprungen oder die Handhaltung wechselt unbewusst.

Dabei lassen sich viele dieser Risiken durch eine bewusste Sicherungspraxis und gute Kommunikation vermeiden. Deshalb gilt: Fokus nach oben, Augen am Kletterer, Hand am Seil. So wird aus Technik echte Sicherheit.

Kommunikation zwischen Kletterer und Sicherer

Kommandos vor und während des Kletterns

Klare Kommunikation ist ein entscheidender Bestandteil jeder sicheren Kletterpartnerschaft. Vor dem Start sollten feste Kommandos abgesprochen werden, um Missverständnisse zu vermeiden.

Diese Signale geben beiden Seiten Sicherheit und schaffen einen reibungslosen Ablauf – besonders in stressigen oder lauten Umgebungen wie Kletterhallen.

- „Zu!“ – Der Kletternde bittet um Seilspannung

- „Klettere!“ – Startsignal nach dem Partnercheck

- „Seil!“ – Warnung vor Seilwurf von oben

- „Ablassen?“ / „Ja, ab!“ – Kommunikation beim Abseilen

Diese Kommandos sollten stets laut und deutlich gesprochen werden. Ein geübtes Team erkennt auch nonverbale Signale – doch gerade bei Anfängern sollte man sich immer auf die verbale Kommunikation verlassen.

Vertrauen durch klare Absprachen

Vertrauen entsteht durch Verlässlichkeit, Wiederholung und offene Kommunikation.

Je besser sich Kletterer:in und Sichernde:r kennen, desto intuitiver wird das Zusammenspiel – dennoch: Gute Kommunikation ersetzt keine Sicherheitschecks. Besonders bei neuen Partner:innen oder im Kurskontext sollte alles klar ausgesprochen werden.

Viele erfahrene Kletternde bestätigen: Gute Kommunikation ist genauso wichtig wie das richtige Sicherungsgerät. Wer einander vertraut, klettert entspannter, mutiger und sicherer.

Dieses Vertrauen wächst mit jedem gemeinsamen Klettertag – gestützt durch klare Absprachen, gemeinsame Routinen und gegenseitige Achtsamkeit.

Dynamisches vs. statisches Sichern

Was bedeutet dynamisch sichern?

Beim dynamischen Sichern lässt die sichernde Person beim Sturz bewusst ein kleines Stück Seil durch oder geht leicht mit dem Körper mit, um die Sturzenergie abzufangen. Dadurch wird der Sturz „weich“ gebremst – was Gelenke, Material und Nerven schont. Im Gegensatz dazu steht das statische Sichern, bei dem das Seil sofort blockiert wird.

Vor allem im Vorstieg ist dynamisches Sichern ein wichtiger Skill. Es reduziert die Belastung auf das Sicherungssystem und beugt Verletzungen durch harte Stopps oder Pendelbewegungen vor. Wichtig: Dynamisch sichern bedeutet nicht unkontrolliert – es verlangt Erfahrung und viel Feingefühl.

Wann ist es sinnvoll?

Dynamisches Sichern ist vor allem bei fortgeschrittenen Kletternden und bei technisch anspruchsvollen Routen im Vorstieg sinnvoll.

- Reduziert Aufprallkräfte

- Erhöht den Kletterkomfort

- Erfordert Training und Vertrauen

In Toprope-Situationen oder bei Kindern kann dynamisches Sichern hingegen gefährlich sein – hier ist kontrolliertes, statisches Sichern meist die bessere Wahl.

Unterschiede bei Kindern, Einsteiger:innen und Fortgeschrittenen

Für Kinder und Anfänger:innen ist statisches Sichern oft die sicherere Wahl: Es ist einfacher zu kontrollieren und birgt weniger Risiko bei Fehlbedienung.

Bei fortgeschrittenen Kletternden hingegen kann dynamisches Sichern den Unterschied machen – für die Psyche, das Material und den Spaß am Klettern.

Wer dynamisch sichern möchte, sollte dies unbedingt unter Anleitung lernen. Denn falsch angewendet kann dynamisches Sichern auch zu schweren Stürzen führen – besonders wenn das Timing nicht stimmt oder die Position des Sichernden ungünstig ist.

Sicherung beim Vorstieg

Besonderheiten im Vergleich zum Toprope

Beim Vorstieg hängt das Seil zu Beginn unten am Gurt der kletternden Person und wird im Verlauf der Route in Zwischensicherungen (Expressschlingen) eingehängt.

Das bedeutet: Bis zum nächsten Clippunkt besteht immer ein Sturzpotenzial – und der Sichernde muss jederzeit aufmerksam und reaktionsbereit sein. Im Gegensatz zum Toprope sichert man hier deutlich aktiver und mit höherem Risiko.

Die größte Herausforderung beim Vorstiegssichern ist das Timing beim Seilausgeben: Das Seil muss schnell und präzise bereitgestellt werden, sobald der Kletternde clippen will – ohne dabei zu viel Schlappseil zu erzeugen.

Eine gute Einschätzung der Situation ist hier genauso entscheidend wie technisches Know-how.

Seilmanagement beim Clippen

Ein sauberes Seilmanagement ist beim Vorstieg essenziell.

Wird zu wenig Seil ausgegeben, kann es zu gefährlichen Stürzen direkt unterhalb des Clipps kommen. Zu viel Seil erhöht hingegen die Fallhöhe.

Die Sicherungsperson muss daher die Bewegungen des Kletternden stets im Blick haben und antizipieren, wann der nächste Clip erfolgt.

- Seil locker, aber nicht schlaff halten

- Clippen aktiv vorbereiten – Seil frühzeitig bereitstellen

- Nach dem Clippen Slack einzunehmen

Das Clippen ist ein kritischer Moment, da sich der Kletternde oft in einer instabilen Position befindet. Fehler beim Seilmanagement oder eine verzögerte Reaktion können hier schwerwiegende Folgen haben.

Sturzverhalten und dynamisches Abfangen

Stürze im Vorstieg sind Teil des Spiels – doch wie man sie sichert, entscheidet über deren Sicherheit. Ein kontrolliert dynamisches Abfangen reduziert die Aufprallkräfte und schützt sowohl Kletterer als auch Sichernde.

Die sichernde Person kann sich dabei leicht mitbewegen, hochspringen oder bewusst ein kleines Stück Seil durchlaufen lassen, um den Sturz weicher zu gestalten.

Wichtig: Diese Technik erfordert Erfahrung und sollte idealerweise unter Anleitung trainiert werden.

Sichern in der Kletterhalle vs. am Fels

Unterschiede in der Umgebung

Das Sichern in der Kletterhalle unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht vom Sichern am Fels. In der Halle sind Routen klar markiert, die Wände normiert, der Boden eben, und das Licht konstant.

Auch die Sicherungspunkte sind standardisiert, was das Risiko kalkulierbarer macht. Das schafft ein ideales Lernumfeld für Anfänger:innen.

Am Fels sieht das anders aus: Die Beschaffenheit der Wand, der Wind, Unebenheiten am Boden, Lichteinfall oder andere Kletter:innen stellen zusätzliche Herausforderungen dar.

Hier kommt es noch stärker auf Aufmerksamkeit, Erfahrung und eine saubere Vorbereitung an – besonders beim Aufbau von Standplätzen oder dem Nachsichern von Mehrseillängen.

Zusätzliche Sicherheitsaspekte beim Outdoor-Klettern

Beim Outdoor-Klettern sind zusätzliche Sicherheitsaspekte zu beachten, etwa der Zustand der Fixpunkte, das Absichern von Absturzkanten oder das Einschätzen von Wetterbedingungen.

Auch Helm, Kommunikationsabsprachen und Routenkenntnis spielen eine größere Rolle. Der Sichernde muss nicht nur das Klettern im Blick behalten, sondern auch das Umfeld aktiv einschätzen.

- Absicherung prüfen: Zustand von Bohrhaken, Umlenkungen etc.

- Umgebung beobachten: Steinschlag, Tiere, lose Felsbrocken

- Platzierung: Sicherungsplatz standfest und geschützt wählen

Die mentale Komponente spielt draußen eine noch größere Rolle als drinnen – und kann durch gute Sicherung und Vertrauen positiv gestärkt werden.

Häufige Fehler beim Sichern

Bremsseil loslassen

Der wohl gefährlichste Fehler beim Sichern ist das Loslassen des Bremsseils.

Gerade bei Unachtsamkeit, Ablenkung oder beim unbewussten Wechsel der Handposition kann es passieren, dass das Seil nicht mehr kontrolliert gehalten wird – mit potenziell fatalen Folgen bei einem Sturz.

Ein sicherer Griff am Bremsseil ist das A und O – unabhängig vom verwendeten Gerät. Auch bei Halbautomaten muss die Bremshand immer aktiv geführt werden.

Falsche Bedienung des Geräts

Jedes Sicherungsgerät hat seine eigene Funktionsweise – und Fehler in der Bedienung können direkt zur Gefahr werden. Das reicht vom falsch eingelegten Seil über zu schnelles Ausgeben bis hin zu einer unkontrollierten Ablassbewegung.

Besonders bei neuen oder ungewohnten Geräten ist ein kurzer Check sinnvoll – oder ein Blick in die Anleitung.

- Seil korrekt durch die Bremskammer führen

- Karabiner richtig verriegeln

- Handling regelmäßig mit Partner:in absprechen

Wer häufig das Gerät wechselt, sollte sich immer wieder bewusst mit der Handhabung auseinandersetzen – oder sich auf ein Gerät spezialisieren, bis die Abläufe sicher sitzen.

Ablenkung und mangelnde Aufmerksamkeit

Smalltalk mit dem Nachbarn oder Gedanken beim Feierabendbier – all das hat beim Sichern nichts verloren. 100 % Aufmerksamkeit ist die Grundvoraussetzung für sicheres Klettern.

Ein achtsamer Sicherungspartner bleibt konstant präsent, verfolgt jede Bewegung der kletternden Person und ist jederzeit handlungsbereit.

Sturztraining für Sichernde

Wie man lernt, Stürze zu halten

Stürze gehören zum Klettern – und wer sichert, muss lernen, sie kontrolliert abzufangen. Sturztraining ist deshalb ein unverzichtbarer Bestandteil jeder Kletterausbildung.

Dabei geht es nicht nur um Technik, sondern auch um das Vertrauen in das eigene Können und das Material.

Trainiert wird oft mit kurzen, kontrollierten Vorstiegsstürzen in der Halle. Der Sichernde lernt, wie viel Seil er zulassen darf, wann dynamisch mitgegangen wird und wie man durch richtige Haltung Stabilität bewahrt. Besonders wichtig: Nachbesprechung und Feedback vom Kletterpartner, um das Gefühl für Distanz und Reaktion zu schärfen.

Warum ein Sicherungskurs sinnvoll ist

Ein Sicherungskurs ist der ideale Einstieg in die Welt des Kletterns. Er vermittelt nicht nur technische Grundlagen, sondern auch Sicherheitsbewusstsein, korrektes Verhalten und die Fähigkeit, Situationen richtig einzuschätzen.

In professionell geführten Kursen bekommst du direktes Feedback, lernst die verschiedenen Geräte kennen und kannst das Erlernte unter Anleitung üben.

Frage nach einem Kurs in der nächst gelegenen Kletterhalle.

Fazit: Sicherung als Teamarbeit

Sichern ist weit mehr als ein technischer Akt – es ist der Kern des Klettersports und beruht auf gegenseitigem Vertrauen.

Nur wer sich als Teil eines eingespielten Teams versteht, kann Verantwortung übernehmen und Sicherheit garantieren. Gute Sichernde begleiten aktiv, kommunizieren klar und bleiben fokussiert – vom ersten Griff bis zur letzten Bewegung am Boden.

Jede:r Kletternde sollte die Rolle der Sicherung ernst nehmen und bereit sein, ständig dazuzulernen.

Die Fähigkeit, korrekt zu sichern, ist nicht nur Voraussetzung für sicheres Klettern, sondern auch ein Zeichen von Respekt gegenüber dem Partner oder der Partnerin.

FAQ – Häufig gestellten Fragen

Kann ich als Anfänger:in selbst sichern?

Ja, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Wer neu im Klettersport ist, sollte zunächst einen Sicherungskurs besuchen. Dort lernst du unter Anleitung alle wichtigen Grundlagen – von der Handhabung des Geräts bis zur Kommunikation mit dem Kletterpartner.

Welches Sicherungsgerät ist am besten für Einsteiger:innen?

Für den Einstieg sind Tuber oder Smart-Geräte ideal. Sie fördern das Verständnis für das Sicherungssystem und machen die Technik transparent. Wichtig ist, das Gerät im Kurs kennenzulernen und regelmäßig zu üben.

Wie kann ich Übung im Sichern bekommen?

Die beste Möglichkeit, Sicherheit im Sichern zu gewinnen, ist regelmäßiges Klettern mit erfahrenen Partner:innen und gezieltes Training. Viele Hallen bieten Sturztraining und Aufbaukurse an. Auch Wiederholungseinheiten nach Sicherungskursen helfen, das Gelernte zu festigen.

Ist Sichern schwierig zu lernen?

Mit der richtigen Anleitung ist Sichern nicht schwierig, aber verantwortungsvoll. Es erfordert Konzentration, Fingerspitzengefühl und Routine. Die Technik an sich ist schnell gelernt – entscheidend ist, sie auch unter Stresssituationen korrekt anzuwenden.

Darf ich draußen ohne Kurs sichern?

Rein rechtlich ist es möglich – aber aus Sicherheitsgründen nicht empfehlenswert. Draußen kommen zusätzliche Risiken wie loses Gestein, komplexe Routenführung und fehlende Bodenanker hinzu. Ein Outdoor-Kurs vermittelt das nötige Wissen und macht den Einstieg sicher und stressfrei.

Mehr dazu findest du auch im Artikel „Wie du mit dem Klettern beginnst„ & „Wie fange ich mit dem Klettern an“.

0 comments