Einleitung

Wachsende Beliebtheit des Klettersports

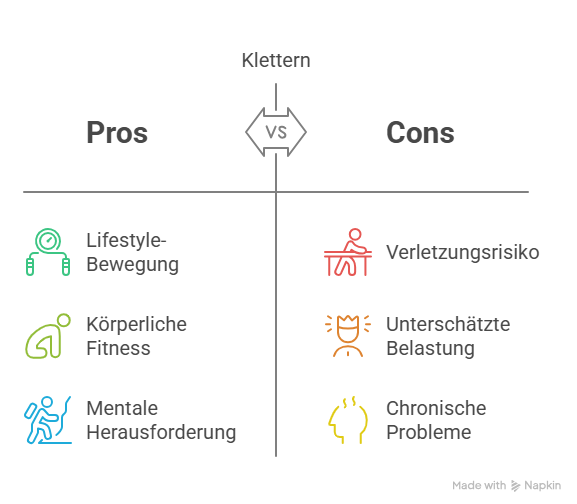

Klettern boomt – und mit jedem neuen Griff entdecken mehr Menschen die Faszination dieses Sports. In den letzten Jahren hat sich Klettern von einer Nischensportart zur Lifestyle-Bewegung entwickelt. Immer mehr Menschen zieht es in Kletterhallen, an Felswände und Boulderblöcke.

Diese Begeisterung bringt Bewegung, aber auch neue Herausforderungen mit sich. Besonders die körperliche Belastung wird dabei oft unterschätzt – ein Risiko, das mit der Popularität mitwächst. Je höher die Begeisterung steigt, desto häufiger treten auch typische Kletterverletzungen auf.

Viele Einsteiger unterschätzen die körperliche Belastung, die beim Klettern auf Muskeln, Sehnen und Gelenke wirkt. Auch erfahrene Kletterer sind nicht vor den häufigsten Kletterverletzungen gefeit.

Das habe ich selbst erlebt: Chronische Probleme mit den Pulley-Bändern und ein schmerzhafter Bänderriss am Sprunggelenk haben mich lange begleitet.

In diesem Artikel zeige ich dir nicht nur, welche Verletzungen besonders oft auftreten, sondern auch, wie du ihnen mit smarter Technik, Körperbewusstsein und gezieltem Training vorbeugen kannst – ohne den Spaß an der Wand zu verlieren.

Denn Verletzungen betreffen oft dieselben Körperpartien – egal ob beim Bouldern, Sportklettern oder Trad. Prävention ist dabei mehr als nur Dehnen: Sie beginnt mit Technik, Achtsamkeit und echtem Wissen über den eigenen Körper.

Wenn du gerade erst in den Sport einsteigst, helfen dir Guides wie „Wie du mit dem Klettern beginnst“, um sicher und nachhaltig zu starten.

Risiken trotz sicherer Ausrüstung

Moderne Ausrüstung wie dynamische Seile, automatische Sicherungsgeräte oder Crashpads bietet heute ein hohes Maß an Sicherheit. Doch selbst das beste Equipment kann keine falsche Bewegung oder mangelhafte Technik ausgleichen.

Die häufigsten Kletterverletzungen entstehen oft nicht beim Sturz, sondern durch falsche Belastung, Unwissen oder Übermut. Genau deshalb ist Prävention ein Thema für alle – nicht nur für Anfänger.

Ziel des Artikels: Aufklärung und Vorsorge

Dieser Artikel beleuchtet die häufigsten Verletzungen beim Klettern – von Fingerproblemen bis zu Sturzfolgen. Ziel ist es, nicht nur Symptome zu benennen, sondern auch Ursachen zu erklären und konkrete Tipps zur Vorbeugung zu geben. So wird aus Kletterleidenschaft keine Leidensgeschichte.

Du willst tiefer einsteigen? Dann wirf auch einen Blick auf diesen Artikel über die Auswirkungen auf deinen Körper.

Welche Körperregionen besonders gefährdet sind

- Finger und Hände sind beim Klettern am stärksten beansprucht – und am anfälligsten für Verletzungen.

- Die Schulterregion trägt enorme Lasten bei Überkopfbewegungen und dynamischen Zügen.

- Sprunggelenke und Füße sind besonders bei Bouldern durch Stürze und unkontrollierte Landungen gefährdet.

- Ellenbogen und Knie können durch Belastung und falsche Technik Schaden nehmen.

Hier hilft ein Blick auf wichtige Klettertechniken für Anfänger.

Schultern

Die Schultern gehören zu den komplexesten Gelenken des Körpers – und zu den verletzungsanfälligsten im Klettersport.

Besonders bei weiten Zügen, Dynamos oder Untergriffen entstehen enorme Scherkräfte. Wer die Rotatorenmanschette nicht stärkt oder Technikfehler macht, riskiert langfristige Schäden.

Schulterpflege beginnt nicht im Therapiezentrum, sondern beim Warm-up vor dem ersten Griff.

Ellenbogen und Unterarme

Auch der Ellenbogen gehört zu den Körperregionen, die beim Klettern regelmäßig überlastet werden – vor allem durch dauerhafte Zugbewegungen.

Der sogenannte Tennisarm – medizinisch als laterale Epikondylitis bekannt – zählt zu den häufigsten Überlastungsverletzungen im Klettersport.

Typisch sind ziehende oder stechende Schmerzen an der Außenseite des Ellenbogens, besonders beim Greifen, Ziehen oder Tragen.

Wer auf erste Warnzeichen achtet und gezielt gegensteuert, schützt sich vor langwierigen Ausfällen – oft reichen schon Technikoptimierung und Antagonistentraining.

Finger und Hände

Kaum ein Körperteil wird beim Klettern so belastet wie die Finger. Halten, krallen, drücken – die kleinen Strukturen leisten Großes. Doch ohne gezieltes Training der Beugesehnen und Ringbänder drohen schnell Überlastungen.

Besonders tückisch: Die ersten Warnzeichen sind oft subtil – ein leichtes Ziehen, das man gern ignoriert. Spätestens dann ist es Zeit für eine Pause.

Sprunggelenke und Füße

Beim Bouldern liegt der Fokus oft auf Sprüngen und Landungen – doch gerade hier lauern die größten Gefahren für die unteren Extremitäten.

Ein unsauberer Tritt oder ein verdrehter Fuß bei der Landung kann Bänder und Gelenke stark in Mitleidenschaft ziehen.

Wer sicher landen will, braucht neben Technik auch ein gutes Körpergefühl. Und manchmal eben auch die Demut, einen Sprung auszulassen.

Fingerverletzungen: Die Nummer eins beim Sportklettern

- Ringbandrisse (Pulley Injuries) sind die häufigste und oft schmerzhafteste Kletterverletzung.

- Beugesehnen überlasten schnell durch wiederholte Belastung an kleinen Griffen.

- Kapselverletzungen entstehen meist durch abrupte oder ungewohnte Fingerstellungen.

Fingerboard-Training wirkt beeindruckend – aber ohne solide Grundkraft und Technik ist es eher Risiko als Fortschritt. Wer zu früh mit maximaler Belastung einsteigt, riskiert Verletzungen an Ringbändern und Sehnen, die sich über Monate hinziehen können.

Deshalb gilt: Erst Technik, dann Fingerboard – und das bitte dosiert und bewusst gesteuert.

Antagonistentraining, also das gezielte Stärken der Gegenspielermuskulatur, schützt langfristig vor Überlastungen und schafft muskuläres Gleichgewicht.

Ringbandrisse (Pulley Injuries)

Ein kurzer, knackiger Schmerz – und dann geht erstmal nichts mehr. Ringbandrisse entstehen durch massive Zugbelastungen bei geschlossenen Griffarten wie dem Crimp.

Sie zählen zu den häufigsten Fingerverletzungen beim Klettern und benötigen Wochen, manchmal Monate zur vollständigen Heilung. Prävention bedeutet hier: Griffe klug wählen, sauber greifen – und niemals ohne gründliches Warm-up starten.

Pulley Injuries: Mir ist es passiert!

Ich war nicht aufgewärmt und habe an einer kleinen Leiste gezogen – ein Fehler, den ich damals unterschätzt habe. Der Schmerz kam sofort, tief und stechend, und mein Finger schwoll innerhalb weniger Minuten ein wenig an.

In den folgenden Jahren musste ich meine Finger regelmäßig tapen, um überhaupt weiterklettern zu können. Diese Erfahrung hat mir schmerzhaft gezeigt, wie wichtig Warm-up, Technikbewusstsein und Geduld im Klettersport wirklich sind.

Überlastung der Beugesehnen

Wenn Finger nach dem Klettern steif und schmerzhaft sind, steckt oft eine Überlastung der Beugesehnen dahinter.

Diese Form der Mikroverletzung entwickelt sich schleichend – und wird häufig ignoriert. Dabei reicht oft schon ein paar Tage Pause und spezifisches Dehnen zur Linderung.

Langfristig hilft ein strukturierter Trainingsplan, der Belastung und Regeneration intelligent ausbalanciert.

Kapselverletzungen durch Fehlbelastung

Kapseln stabilisieren unsere Gelenke – doch beim Klettern sind sie extremem Stress ausgesetzt. Besonders riskant sind abrupte Bewegungen bei ungewöhnlichen Griffarten oder Stürze mit verkrampfter Handhaltung.

Die Folge: Schwellung, Schmerzen, eingeschränkte Beweglichkeit. Der Schlüssel zur Vermeidung liegt in bewusster Bewegung und regelmäßiger Technikschulung.

Empfehlenswert: Klettergrade verstehen, um sich realistisch einzuschätzen.

Verletzungen durch Stürze und unsachgemäße Landung

- Sturzbedingte Verletzungen zählen zu den häufigsten Verletzungen beim Klettern – insbesondere beim Bouldern.

- Unkontrollierte Landungen führen häufig zu schmerzhaften Bänderrissen – besonders am Sprunggelenk – oder zu heftigen Prellungen.

- Bei Stürzen mit ruckartiger Kopfbewegung kann es zu Schleudertraumata kommen – eine unterschätzte Nackenverletzung beim Klettern.

- Die psychischen Folgen von Stürzen sind nicht zu unterschätzen – Angst kann sich tief festsetzen.

Ein Abrutscher: Bei mir war nichts mehr wie vorher

Ich bin von einem Sloper abgerutscht – gerade mal einen Meter über dem Boden – aber der Moment war alles andere als harmlos. Der Bänderriss am Knöchel war gravierend, und ich konnte für sechs Monate nicht mehr klettern, ein ganzes Jahr lang nicht bouldern.

Was mich am meisten überrascht hat: Die körperliche Heilung war irgendwann abgeschlossen, aber die Angst blieb – tief verankert. Bis heute fällt es mir schwer, rutschigen, kleinen Tritten zu vertrauen – nicht weil mein Fuß nicht kann, sondern weil der Kopf blockiert.

Frakturen und Prellungen

Ein abrutschender Fuß oder ein überraschender Swing – und schon kommt es zum Aufprall. Frakturen, vor allem an Handgelenken, Fersen und Rippen, gehören zu den häufigsten Verletzungen beim Klettern durch unkontrollierte Stürze.

Besonders Boulderer unterschätzen oft die Wucht kurzer, aber direkter Landungen. Regelmäßiges Üben kontrollierter Abgänge schafft Sicherheit – auch für den Kopf.

HWS-Schleudertrauma

Stürze am Seil, bei denen der Kopf ruckartig zurückschlägt, können die Halswirbelsäule empfindlich treffen. Das sogenannte Schleudertrauma äußert sich meist verzögert – mit Kopfschmerzen, Nackenschmerzen oder Schwindel.

Die Ursache liegt oft in unkontrollierter Dynamik oder fehlender Körperspannung im Moment des Aufpralls. Bewusstes Bewegungsverhalten und richtiges Sichern schützen vor dieser stillen Gefahr.

Psychische Nachwirkungen (Sturzangst)

Die Angst nach einem Sturz sitzt oft tiefer als der körperliche Schmerz. Ein unerwarteter Fall kann das Sicherheitsgefühl nachhaltig erschüttern – selbst wenn keine physische Verletzung zurückbleibt. Diese psychische Komponente zählt zu den unterschätzten, aber häufigsten Verletzungen beim Klettern.

Mit Achtsamkeit, Rückmeldung im Team und mentalem Training lässt sich das Vertrauen Stück für Stück zurückgewinnen.

Mehr zu den mentalen Aspekten findest du auf diesem Artikel über Klettern und Psyche.

Chronische Überlastungsschäden im Klettersport

Sie schleichen sich langsam ein – kaum spürbar, kaum sichtbar – und werden oft viel zu spät ernst genommen.

Chronische Überlastungsschäden zählen zu den häufigsten Verletzungen beim Klettern und betreffen vor allem ambitionierte Sportler:innen, die viel und intensiv trainieren.

Schleimbeutelentzündungen

Schleimbeutel fungieren als kleine Puffer zwischen Sehnen und Knochen – doch bei ständiger Reibung entzünden sie sich. Besonders Schulter- und Ellenbogenregionen sind davon betroffen.

Erste Anzeichen wie ein dumpfes Druckgefühl oder Bewegungseinschränkungen werden oft übergangen. Dabei gehört diese stille Entzündung zu den häufigsten Verletzungen beim Klettern, die langfristig die Bewegungsfreiheit beeinträchtigen können.

Sehnenscheidenentzündungen

Diese klassische Überlastung tritt bei repetitiven Griffbewegungen auf – sei es im Training oder im Projekt. Schmerzen entlang der Sehne, vor allem in Handgelenk und Unterarm, sind typische Symptome.

Wer zu spät reagiert, riskiert chronische Verläufe mit monatelanger Zwangspause. Frühzeitig eingenommene Regenerationsphasen und Technikvariation sind der beste Schutz vor dieser Belastungsfalle.

Dauerhafte Bewegungseinschränkungen

Wenn Gelenke steif bleiben, Finger nicht mehr durchstrecken oder Schmerzen zum Kletteralltag werden, ist der Preis der Leidenschaft hoch. Dauerhafte Bewegungseinschränkungen zählen zu den häufigsten Verletzungen beim Klettern, die aus Ignoranz oder Übermotivation resultieren.

Sie entstehen selten plötzlich, sondern durch das Überhören leiser Warnsignale. Wer langfristig klettern will, muss auch langfristig denken – und handeln.

Erste Hilfe und Selbstbehandlung bei Kletterverletzungen

Bei den häufigsten Verletzungen beim Klettern zählt schnelle, gezielte Erste Hilfe – das R.I.C.E.-Prinzip bleibt hier der bewährte Standard. Danach ist Geduld gefragt: Regeneration, Mobilisation und kluge Selbstbeobachtung sind oft wirksamer als der übereilte Griff zurück an die Wand.

R.I.C.E.-Prinzip

R.I.C.E. steht für Rest (Ruhe), Ice (Kühlen), Compression (Kompression) und Elevation (Hochlagern) – vier einfache Schritte mit großer Wirkung.

Ob Verstauchung, Zerrung oder Prellung – das R.I.C.E.-Prinzip ist der Klassiker unter den Sofortmaßnahmen bei Kletterverletzungen.

Gerade bei den häufigsten Verletzungen beim Klettern entscheidet die Reaktion in den ersten Minuten über die Dauer der Heilung. Wer es richtig anwendet, verkürzt Ausfallzeiten und beugt Folgeproblemen vor.

Kühlen, Ruhigstellen und Entlasten

Viele Kletter:innen neigen dazu, Verletzungen zu „überklettern“ – eine gefährliche Strategie. Kühlung reduziert nicht nur Schmerz, sondern hemmt auch Schwellung und Entzündung.

Ruhigstellung – sei es durch Schiene, Tape oder bewusste Inaktivität – gibt dem Körper Zeit, beschädigtes Gewebe zu regenerieren. Nicht Heldentum, sondern Disziplin bringt dich schneller zurück an die Wand.

Wann ärztliche Hilfe notwendig ist

Ein harmloser Schmerz kann sich als ernste Verletzung entpuppen – oder auch umgekehrt. Doch wie entscheidet man, wann der Gang zum Arzt wirklich nötig ist?

Anhaltende Bewegungseinschränkungen, Hämatome, knackende Geräusche oder Instabilitätsgefühle sind klare Warnzeichen. Lieber einmal zu viel untersucht, als langfristig geschädigt – auch das gehört zur Verantwortung beim Klettern.

Klettern nach einer Verletzung: Der Weg zurück an die Wand

Wann bin ich wirklich bereit?

Der Wunsch, wieder an die Wand zu gehen, ist nach einer Verletzung oft groß – manchmal größer als das, was der Körper schon leisten kann. Gerade bei den häufigsten Verletzungen beim Klettern ist es entscheidend, nicht nur auf das äußere Abheilen zu achten, sondern auch auf die tieferliegenden Strukturen.

Ein stabiler Fuß, ein schmerzfreier Zug oder ein sicherer Tritt sind keine Garantie – sie sind nur ein Teil der Wahrheit.Wirklich bereit ist man, wenn Körper und Kopf sich einig sind – nicht, wenn man es erzwingen will.

Aufbau-Training für verletzte Strukturen

Die Rückkehr beginnt nicht mit schweren Routen, sondern mit kleinen, bewussten Bewegungen und gezielten Reizen für die betroffenen Bereiche. Aufbau-Training nach Verletzungen bedeutet, Sehnen, Bänder und Muskeln wieder an Belastung zu gewöhnen – kontrolliert, geduldig und progressiv.

Hilfreich sind Übungen mit niedriger Intensität, funktionellem Fokus und sauberer Technik, um Rückfälle zu vermeiden. Wer hier investiert, gewinnt nicht nur Belastbarkeit, sondern auch ein neues Körpergefühl fürs Klettern.

Mentale Rückkehr: Vertrauen neu lernen

Verletzungen hinterlassen nicht nur Spuren im Gewebe – sie nagen auch am Selbstvertrauen. Die Angst vor dem nächsten Sturz, dem falschen Tritt oder dem erneuten Schmerz kann lähmen – manchmal mehr als die Verletzung selbst.

Vertrauen entsteht nicht durch Verdrängen, sondern durch Wiederholung in sicherem Rahmen, durch Feedback und durch das Bewusstsein, nicht allein zu sein. Klettern nach einer Verletzung ist auch eine mentale Reise – und jede gemeisterte Bewegung bringt das Vertrauen Stück für Stück zurück.

Psychische Belastungen und mentale Verletzungen beim Klettern

Angst vor Stürzen und Blockaden im Kopf

Die Angst vor dem Fallen ist mehr als ein Reflex – sie ist tief verankert und kann Kletter:innen in ihrer Entwicklung massiv bremsen. Manche Blockaden kommen schleichend, andere treten nach einem Sturz oder einer Verletzung plötzlich auf und bleiben hartnäckig.

Wer sich selbst nicht mehr vertraut, klettert nicht nur unsicher, sondern auch unter ständiger innerer Anspannung. Der Weg raus führt nicht über Ignoranz, sondern über Akzeptanz, gezieltes mental Coaching und das bewusste Erleben kleiner Erfolge.

Leistungsdruck im Training und Wettkampf

Klettern ist längst mehr als ein Freizeitvergnügen – für viele wird es zur Bühne für Ehrgeiz, Fortschritt und Vergleich. Doch was motiviert, kann auch belasten: Der ständige Druck, schwerer zu klettern, mehr zu projizieren, schneller zu regenerieren, hinterlässt Spuren.

Besonders junge Kletter:innen im ambitionierten Training geraten oft in mentale Spiralen aus Selbstkritik und Erschöpfung. Ein achtsamer Umgang mit Erwartungen – von außen wie von innen – hilft, die Freude am Klettern zu bewahren und Verletzungen vorzubeugen.

Strategien zur mentalen Resilienz

Mentale Stärke ist keine Frage von Willenskraft allein – sie entsteht aus der Balance von Herausforderung, Reflexion und Erholung. Resiliente Kletter:innen wissen, wann sie sich fordern und wann sie sich schützen müssen – körperlich wie emotional.

Hilfreich sind Atemtechniken, Visualisierung, strukturierte Selbstgespräche oder auch der Austausch mit Trainingspartner:innen auf Augenhöhe. Wer mental präsent ist, klettert nicht nur sicherer – sondern auch mit mehr Tiefe, Klarheit und echtem Flow.

Prävention: Wie man die häufigen Kletternverletzungen vermeiden kann

- Die meisten der häufigsten Verletzungen beim Klettern sind durch Prävention vermeidbar.

- Ein gezieltes Warm-up und systematisches Aufbautraining reduzieren das Risiko deutlich.

- Technikschulung, bewusste Bewegungsführung und Pausenmanagement spielen eine zentrale Rolle.

- Regelmäßige Reflektion der eigenen Kletterroutine stärkt Körperbewusstsein und Selbstschutz.

Richtiges Aufwärmen und Dehnen

Ein Warm-up ist mehr als nur Pflichtprogramm – es ist der erste, bewusste Schritt zur Verletzungsvermeidung beim Klettern.

Gezielte Mobilisation, Aktivierung des Kreislaufs und spezifische Vorbereitungsübungen machen den Körper bereit für die Belastungen an Wand und Fels.

Wer sich diese Zeit nimmt, schützt Sehnen, Bänder und Gelenke effektiv vor Überlastung und reduziert das Risiko für die häufigsten Verletzungen beim Klettern erheblich.

Und auch nach der Session lohnt sich Aufmerksamkeit: Dehnen hilft, die Beweglichkeit zu erhalten, Muskelverkürzungen vorzubeugen und die Regeneration auf sanfte Weise einzuleiten.

Technikschulung und Training

Technik ist der unterschätzte Schlüssel zu effizientem, verletzungsfreiem Klettern. Saubere Bewegungsführung entlastet Gelenke und Sehnen, spart Energie und steigert Sicherheit. Technik schützt – nicht Kraft.

Regeneration und Belastungssteuerung

Ein starker Körper wächst nicht nur im Training, sondern vor allem in der Pause. Wer ohne Plan klettert, läuft Gefahr, in Überlastungsfallen zu tappen.

Regenerationstage, Schlaf und Ernährung spielen bei der Prävention der häufigsten Verletzungen beim Klettern eine ebenso große Rolle wie das Klettern selbst. Guter Rhythmus schlägt blindes Durchziehen – immer.

Fazit: Sicherheit durch Verantwortung

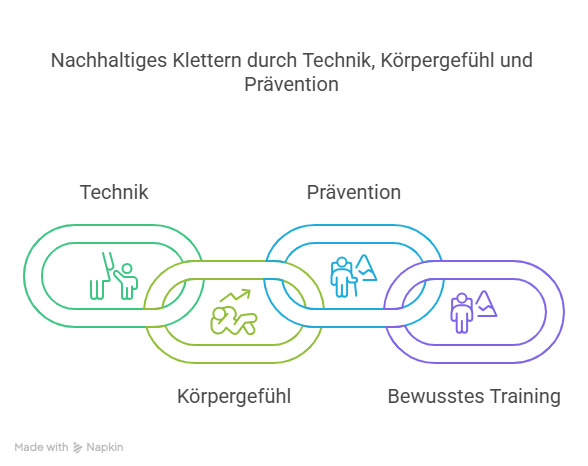

- Die häufigsten Verletzungen beim Klettern sind bekannt – und oft gut vermeidbar.

- Wer Technik, Körpergefühl und Prävention ernst nimmt, klettert nachhaltiger und sicherer.

- Verletzungen müssen nicht das Ende bedeuten – sie können der Beginn bewussteren Trainings sein.

- Klettern ist ein Dialog zwischen Körper und Wand – und dieser beginnt mit Achtsamkeit.

Klettern mit Bewusstsein für Risiken

Wer achtsam klettert, sieht mehr als nur den nächsten Griff – er spürt seinen Körper, erkennt Grenzen und trifft kluge Entscheidungen.

Die häufigsten Verletzungen beim Klettern entstehen oft dort, wo Übermut auf Unwissen trifft. Doch Wissen ist verfügbar – und dieser Artikel ein erster Schritt. Risiko ist Teil des Spiels, Verantwortung die Gegenkraft.

Verletzungen erkennen und ernst nehmen

Ein Ziehen im Finger, ein Knacken im Knie – wer die Sprache seines Körpers versteht, kann frühzeitig reagieren. Viele Verletzungen werden schlimmer, weil sie ignoriert werden.

Dabei ist rechtzeitige Pause kein Zeichen von Schwäche, sondern von Reife. Wer seinen Körper schätzt, klettert länger – und besser.

Langfristige Gesundheit fördern

Klettern ist kein Sprint, sondern ein Lebensstil. Langfristige Gesundheit bedeutet, clever zu trainieren, bewusst zu ruhen und nie aufzuhören zu lernen.

Die häufigsten Verletzungen beim Klettern sind kein Schicksal – sie sind vermeidbar. Wer dranbleibt, wächst nicht nur an der Wand, sondern auch darüber hinaus.

Wenn du noch tiefer ins Thema Verletzungsprävention einsteigen willst, findest du beim Deutschen Alpenverein eine starke Übersicht mit Tipps, die wirklich hängen bleiben.

FAQ Häufige Fragen

1. Was sind die häufigsten Kletterverletzungen?

Am häufigsten treten Ringbandrisse, Überlastung der Beugesehnen, Schulterinstabilitäten, Sprunggelenksverletzungen und Sehnenscheidenentzündungen auf. Auch Stürze verursachen Frakturen und Prellungen.

2. Wie kann ich Kletterverletzungen frühzeitig erkennen?

Warnzeichen sind anhaltende Schmerzen, Druckempfindlichkeit, Bewegungseinschränkungen oder Schwellungen. Je früher man reagiert, desto besser die Prognose.

3. Welche Maßnahmen helfen bei akuten Kletterverletzungen?

Das R.I.C.E.-Prinzip (Rest, Ice, Compression, Elevation), Entlastung und ggf. ärztliche Abklärung. Danach sanfte Mobilisation und gezielte Rehabilitation.

4. Wie kann ich mich als Anfänger vor Verletzungen schützen?

Durch gute Technikschulung, ausreichendes Aufwärmen, Erholungspausen und das Vermeiden von Überforderung. Einsteiger-Guides wie dieser hier sind eine solide Basis.

5. Ist mentales Training auch Teil der Verletzungsprävention?

Unbedingt. Ein klarer Kopf schützt vor Übermut und Fehlentscheidungen. Mentale Stärke hilft, Angst zu überwinden und achtsam zu handeln – beides beugt Verletzungen vor.

0 comments