Mentale Effekte beim Klettern

Verbindung von Körper und Geist

Klettern ist weit mehr als nur ein physischer Sport. Es verbindet Bewegung, Konzentration, Entscheidungsfindung und Emotion. Diese einzigartige Kombination macht es zu einer Aktivität, die den ganzen Menschen fordert und fördert.

Diese ganzheitliche Herausforderung fördert nicht nur die körperliche Fitness, sondern hat auch tiefgreifende Auswirkungen auf unsere emotionale Stabilität, unser Selbstbild und unser mentales Wohlbefinden.

Warum mentale Effekte oft unterschätzt werden

Viele betrachten Klettern vor allem aus sportlicher Sicht – als körperliche Herausforderung, bei der es um Kraft, Technik und Ausdauer geht. Doch was dabei häufig übersehen wird: Klettern wirkt ebenso intensiv auf unsere Psyche.

Es fordert nicht nur den Körper, sondern auch den Kopf – und hat damit das Potenzial, tief in unsere mentale Verfassung einzugreifen.

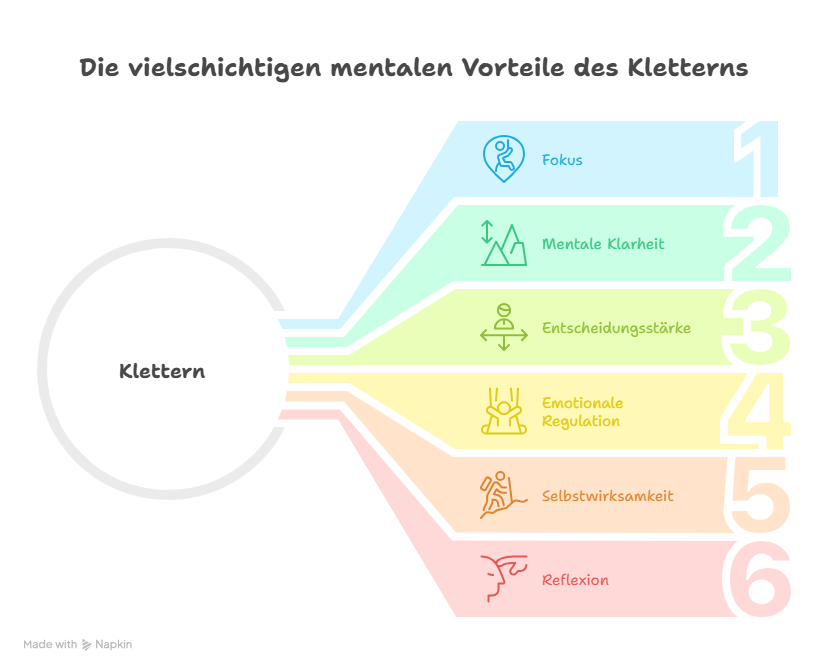

Jede Route verlangt Fokus, mentale Klarheit, Entscheidungsstärke und emotionale Regulation. Dabei entsteht ein Zustand, in dem der Geist ebenso aktiv ist wie der Körper.

Insbesondere Anfänger:innen erleben beim Einstieg in den Klettersport eine unerwartet intensive emotionale Resonanz.

Das Spektrum reicht von tiefer Zufriedenheit über Stolz und Selbstwirksamkeit bis hin zu Unsicherheit, Angst oder Erschöpfung.

Diese emotionalen Reaktionen sind kein Nebenprodukt, sondern zentraler Bestandteil des Klettererlebnisses – und genau darin liegt das große Potenzial dieser Sportart.

Klettern eröffnet einen Zugang zu den eigenen mentalen Prozessen und schafft Räume für Reflexion, Entwicklung und persönliche Reifung.

Stressabbau durch Bewegung

Sport als natürlicher Stresskiller

Wie bei anderen Ausdauersportarten werden beim Klettern Glückshormone wie Endorphine ausgeschüttet. Der Körper wird aktiviert, während das Stresslevel sinkt.

Regelmäßiges Klettern kann langfristig helfen, besser mit Stress umzugehen.

Der Wechsel zwischen Spannung und Entspannung während einer Route wirkt dabei ähnlich wie eine Meditation in Bewegung.

Gerade in hektischen Alltagsphasen kann das Klettern so zu einer wertvollen Auszeit werden.

Konzentration lenkt vom Alltag ab

Beim Klettern ist volle Konzentration gefragt. Jeder Griff, jeder Tritt, jede Körperbewegung muss bewusst gesetzt werden. Dadurch entsteht ein intensiver Fokus auf den Moment – ein Zustand, der in der Psychologie oft als „Flow“ beschrieben wird.

In diesem mentalen Raum tritt der Alltag komplett in den Hintergrund. Sorgen, Gedankenketten und äußere Reize verlieren ihre Bedeutung, weil der Geist vollständig mit der Aufgabe verschmilzt. Genau diese vollständige Präsenz empfinden viele als enorme mentale Entlastung.

In einer Welt, die von ständiger Erreichbarkeit, Multitasking und digitaler Ablenkung geprägt ist, bietet Klettern einen wohltuenden Gegenpol.

Es schafft eine natürliche Auszeit – nicht durch Rückzug, sondern durch aktive, intensive Auseinandersetzung mit dem Hier und Jetzt.

Wer regelmäßig klettert, trainiert nicht nur seine Konzentrationsfähigkeit, sondern erlebt auch, wie heilsam es sein kann, den Kopf ganz bewusst „auszuschalten“ – um sich danach mental klarer, ruhiger und sortierter zu fühlen.

Klettern fördert Achtsamkeit

Mein persönlicher Zugang zur Achtsamkeit durch Klettern

Beim Klettern habe ich selbst erlebt, wie kraftvoll das bewusste Erleben des Moments sein kann. Sobald ich an der Wand bin, verschwinden alle Gedanken an To-do-Listen, Termine oder Alltagssorgen.

Es zählt nur der nächste Griff, die Körperhaltung und mein Atem. In diesen Momenten entsteht eine besondere Klarheit im Kopf – fast wie ein meditativer Zustand, nur dass ich mich dabei bewege.

Diese Form der aktiven Achtsamkeit hilft mir, im Moment innerlich zur Ruhe zu kommen. Ich kontroliere meinen Atem bewusster, nehme meinen Körper wahr und erlebe eine Verbindung zwischen Bewegung und Geist, die ich in keiner anderen Sportart so gefunden habe.

Es ist, als würde jede Route mir dabei helfen, mich selbst ein Stück besser kennenzulernen – fokussierter, gelassener, und im Moment verankert.

Bewusstes Wahrnehmen von Bewegung und Umgebung

Beim Klettern spürst du deinen Körper in jedem Detail: die Spannung im Rumpf, die Reibung an den Fingerspitzen, das Balancieren auf einem kleinen Tritt.

Dieses intensive Körpergefühl fördert ein bewusstes Wahrnehmen – nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich.

Du lernst, genau hinzuhören: auf deine Körpersignale, deine Grenzen, deine innere Stimme. Das stärkt die Selbstwahrnehmung und das Vertrauen in den eigenen Körper.

Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit

Fokus auf das Hier und Jetzt

Jede Bewegung am Fels oder an der Wand verlangt volle Aufmerksamkeit. Du musst im wahrsten Sinne des Wortes präsent sein:

🔸 Wo ist der nächste Tritt?

🔸 Wie fühlt sich der Griff an?

🔸 Welche Muskelspannung brauchst du im jetzigen Moment?

Diese Fragen stellst du dir nicht bewusst nacheinander – sie laufen intuitiv, blitzschnell und präzise ab. Dieses mentale „Routenlesen“ schult deine Konzentration, dein räumliches Vorstellungsvermögen und deine strategische Entscheidungsfähigkeit.

Diese Form der Konzentration lenkt den Fokus ganz natürlich auf das Hier und Jetzt – das zentrale Element der Achtsamkeit. Während du kletterst, bleibt kein Raum für kreisende Gedanken, Vergangenes oder Zukünftiges.

Mit jeder Route trainierst du nicht nur deinen Körper, sondern auch dein Gehirn: Du lernst, in Sequenzen zu denken, Alternativen im Voraus zu bewerten und Entscheidungen auch unter Druck zu treffen.

Diese geistige Bewegungsplanung verbessert langfristig deine kognitive Leistungsfähigkeit – nicht nur an der Wand, sondern auch im Alltag, beim Lernen, im Beruf oder in Konfliktsituationen.

Ruhe bewahren in schwierigen Situationen

Du hängst an der Wand, deine Arme beginnen zu zittern, der nächste Griff ist schwierig zu erreichen – jetzt entscheidet sich, wie gut du mit Stress umgehst.

Wer in diesen Momenten ruhig bleibt, fokussiert atmet und die Situation objektiv bewertet, entwickelt eine wichtige psychologische Kompetenz: emotionale Selbstregulation unter Belastung.

Diese Fähigkeit, trotz Muskelanspannung oder Unsicherheit einen kühlen Kopf zu bewahren, lässt sich auf viele Lebensbereiche übertragen.

Ob bei Prüfungen, in Gesprächen oder bei Stress im Job – wer gelernt hat, an der Wand innerlich ruhig zu bleiben, bringt diese Gelassenheit auch in andere Kontexte mit. Klettern wird so zum mentalen Training für Krisenstärke und Souveränität.

Umgang mit Angst und Überwindung

Höhenangst und Selbstüberwindung

Klettern konfrontiert viele Menschen mit einer tief verwurzelten Urangst: der Angst vor der Höhe. Bereits wenige Meter über dem Boden können ausreichen, um inneren Widerstand oder sogar Panik auszulösen.

Doch genau hier liegt ein besonderer Wert des Kletterns – in einem geschützten und sicheren Rahmen kannst du lernen, dich deiner Angst zu stellen und sie Schritt für Schritt zu überwinden.

Diese kontrollierte Konfrontation mit der Höhe stärkt das Vertrauen in dich selbst und deine Fähigkeiten. Mit jeder bewältigten Passage, jedem gehaltenen Griff, wächst das Gefühl: „Ich kann das.“

Diese Erfahrung der Selbstüberwindung hat weitreichende Effekte – sie fördert nicht nur Mut, sondern auch mentale Stabilität, Selbstvertrauen und die Fähigkeit, mit inneren Blockaden umzugehen.

Positive Grenzerfahrungen

Beim Klettern erfährst du deine physischen und mentalen Grenzen auf direkte, spürbare Weise – und lernst dabei, sie bewusst anzunehmen.

Es geht nicht darum, sie permanent zu überschreiten, sondern sie zu erkunden und zu respektieren. Dieses differenzierte Erleben von „Was kann ich?“ und „Wo ist meine Grenze?“ ist eine enorm kraftvolle Erfahrung.

Wer sich mit seinen eigenen Limits auseinandersetzt, gewinnt ein realistisches, gleichzeitig aber auch stärkendes Bild von sich selbst. Diese Art der Selbstwirksamkeit – zu wissen, dass man Herausforderungen meistern kann – ist ein Schlüsselfaktor für psychische Gesundheit.

Beim Klettern wird sie nicht abstrakt gedacht, sondern konkret erlebt – Griff für Griff, Meter für Meter.

Stärkung des Selbstvertrauens

Erfolgserlebnisse beim Bewältigen einer Route

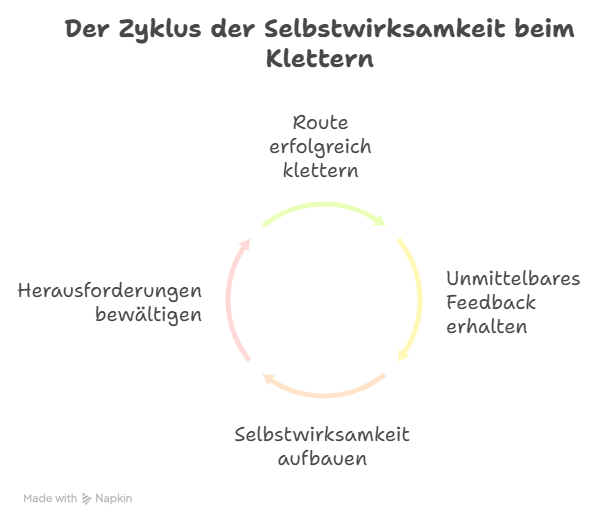

Jede erfolgreich gekletterte Route – egal ob leicht oder schwer – ist ein persönlicher Sieg. Jeder gemeisterte Zug, jedes überwundene Zögern ist ein kleines Erfolgserlebnis, das direkt spürbar wird.

Dieses unmittelbare Feedback unterscheidet Klettern von vielen anderen Sportarten: Du siehst, was du geschafft hast – und du spürst es im ganzen Körper.

Diese Momente der Selbstwirksamkeit wirken lange nach. Sie machen stolz, stärken das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und schaffen eine innere Haltung von: „Ich kann Herausforderungen bewältigen.“

Verbesserung des Körpergefühls

Durch das regelmäßige Klettern entwickelt sich ein immer feineres Gespür für den eigenen Körper. Du spürst, wann du dich richtig bewegst, wo deine Kraftreserven liegen, und wie du dich am besten ausbalancierst.

Diese körperliche Selbstwahrnehmung wird durch die Vielfalt an Bewegungsformen gezielt geschult – und das stärkt das Selbstbewusstsein auf einer tiefen, verkörperten Ebene.

Zugleich entsteht ein gesunder, leistungsfreier Zugang zum eigenen Körperbild. Es geht nicht um Optik oder Bewertung, sondern um das Gefühl von Funktionalität, Kontrolle und Ausdruck.

Klettern hilft so, sich selbst nicht nur zu akzeptieren, sondern im besten Sinne zu spüren und wertzuschätzen.

Mentale Resilienz aufbauen

Durchhaltevermögen trainieren

Klettern ist ein perfektes Training für mentale Ausdauer. Nicht jede Route gelingt auf Anhieb – oft braucht es mehrere Versuche, bis Bewegungsabläufe sitzen oder der Kopf mitspielt.

Genau dieses Wiederholen, das Dranbleiben trotz Rückschlägen, fördert Eigenschaften wie Geduld, Frustrationstoleranz und Zielstrebigkeit.

Wer regelmäßig klettert, entwickelt automatisch ein stärkeres Durchhaltevermögen – nicht aus Zwang, sondern durch intrinsische Motivation.

Dieses „Ich probiere es nochmal“-Gefühl stärkt nicht nur den Kletterstil, sondern auch die Fähigkeit, im Leben dranzubleiben, wenn Dinge nicht sofort gelingen.

Erfolg als Scheitern durch Stürzen

Stürzen gehört zum Klettern wie das Greifen und Treten – es ist ein natürlicher Bestandteil des Lernprozesses. Anstatt es als Misserfolg zu werten, wird es im Klettersport oft als Chance verstanden: Eine Gelegenheit, aus Fehlern zu lernen, die Technik zu verbessern und mentale Stärke zu entwickeln.

Diese Haltung zum Scheitern – als Schritt zum Erfolg – ist essenziell für mentale Resilienz. Wer lernt, Stürze zu akzeptieren, statt sich von ihnen entmutigen zu lassen, baut eine gesunde, flexible Widerstandskraft auf.

Diese psychische Anpassungsfähigkeit ist nicht nur am Fels wertvoll, sondern in allen Lebensbereichen.

Klettern als soziales Erlebnis

Vertrauen durch Partnersicherung

Beim Sichern liegt buchstäblich das Leben des Kletternden in den Händen der Sicherungsperson – eine Verantwortung, die tiefes Vertrauen voraussetzt.

Dieses gegenseitige Vertrauen wird durch wiederholte gemeinsame Erfahrungen gestärkt und intensiviert die Verbindung zwischen den Kletterpartner:innen auf eine sehr besondere Weise.

Dieses Erleben von Verlässlichkeit und Kommunikation fördert nicht nur die Sicherheit am Seil, sondern wirkt auch darüber hinaus: Es stärkt zwischenmenschliche Beziehungen, schafft emotionale Nähe und kann sogar als soziales Bindungstraining verstanden werden.

Freundschaften, die durch Klettern entstehen, sind oft tief und tragfähig – weil sie auf Vertrauen basieren.

Gemeinsames Erleben in der Gruppe

Ob in der Kletterhalle oder am Fels, beim Klettern entsteht fast immer ein Gruppenerlebnis. Man feuert sich gegenseitig an, teilt Tipps, analysiert Bewegungen und feiert gemeinsam Erfolge – aber auch Misserfolge.

Diese Form der sozialen Interaktion geschieht oft ganz automatisch und spielerisch.

Besonders für Menschen, die sich im Alltag schwer tun, neue Kontakte zu knüpfen, bietet Klettern einen idealen Rahmen.

Es verbindet ein gemeinsames Ziel mit nonverbaler Kommunikation und echtem Miteinander. Dadurch entstehen Gemeinschaftsgefühle, die das emotionale Wohlbefinden fördern und langfristig soziale Sicherheit aufbauen.

Naturerlebnis und Outdoor-Klettern

Entschleunigung in der Natur

Outdoor-Klettern bringt dich direkt raus aus der Reizüberflutung des Alltags – hin zu Felsen, Wald, Himmel und Wind. Die Umgebung ist oft ruhig, reduziert, und frei von digitalen Ablenkungen.

Diese Rückkehr zur Natürlichkeit wirkt nachweislich positiv auf das Nervensystem.

Die frische Luft, das Sonnenlicht, der Wechsel von Höhe und Weite – all das trägt dazu bei, dass sich innere Unruhe legt und ein Gefühl von Erdung entsteht. Für viele wird Outdoor-Klettern damit zu einem mentalen Rückzugsort, der Kraft schenkt.

Positive Effekte auf das seelische Wohlbefinden

Die Kombination aus Bewegung, Herausforderung und Naturkontakt ist besonders wirksam für die psychische Gesundheit.

Studien zeigen, dass Aktivitäten in der Natur das Stresslevel senken, depressive Verstimmungen lindern und das Immunsystem stärken können.

Für viele Menschen wird Klettern in der Natur so zur persönlichen Therapie: Es bietet Raum zum Abschalten, Nachdenken und emotionalen Auftanken.

Gerade in einer Zeit, in der psychische Belastungen zunehmen, ist Outdoor-Klettern eine wertvolle Ressource, um sich selbst wieder näherzukommen und langfristig seelisch stabil zu bleiben.

Psychologische Forschung zu Klettern

Studien zu mentalen Effekten

Zahlreiche Studien belegen die positiven Auswirkungen des Kletterns auf die psychische Gesundheit. Zu den häufig untersuchten Effekten gehören eine verbesserte Stressbewältigung, gesteigerte Konzentrationsfähigkeit, Stärkung der Selbstwirksamkeit sowie der Aufbau emotionaler Resilienz.

Klettern wird zunehmend als ganzheitliche Bewegungstherapie verstanden, die Körper, Geist und Emotionen miteinander verbindet.

Eine wissenschaftliche Untersuchung, veröffentlicht im Fachjournal Frontiers in Psychology, zeigt, dass therapeutisches Klettern bei Patient:innen mit Depressionen signifikante Verbesserungen des Wohlbefindens und eine Reduktion depressiver Symptome bewirken kann. (Quelle: Studien auf PubMed Central lesen)

Therapeutisches Klettern (z. B. bei Depressionen, Traumata)

Therapeutisches Klettern wird heute gezielt in der Behandlung psychischer Erkrankungen eingesetzt.

Besonders bei Depressionen, Angststörungen oder Traumata zeigt sich ein hohes Potenzial, das Vertrauen in den eigenen Körper zurückzugewinnen, Bewegungsfreude zu aktivieren und soziale Kompetenzen wie Kommunikation, Kooperation und Vertrauen zu fördern.

Einsatz in Psychotherapie und Ergotherapie

In der Psychotherapie wird Klettern gezielt als erfahrungsorientierte Methode eingesetzt, um emotionale Blockaden zu lösen, Ängste zu bearbeiten und Selbstvertrauen aufzubauen.

Die Klettersituation bietet ein ideales Lernfeld: kontrolliertes Risiko, unmittelbares Feedback und konkrete Erfolgserlebnisse.

Gerade Menschen mit Angststörungen oder depressiven Symptomen profitieren vom schrittweisen Überwinden von Herausforderungen in einem sicheren Rahmen.

In der Ergotherapie liegt der Fokus stärker auf der Förderung von Koordination, Beweglichkeit, Motorik und Körperwahrnehmung.

Klettern eignet sich hier hervorragend, weil es funktionale Bewegungsabläufe mit kognitiven Anforderungen verbindet – etwa bei der Routenplanung oder bei Balanceaufgaben.

Darüber hinaus verbessert sich durch das soziale Miteinander beim Sichern und Klettern auch die Interaktionsfähigkeit.

Häufige Fragen und Mythen

Muss ich besonders mutig sein?

Nein. Mut entwickelt sich oft erst mit der Erfahrung. Gerade Anfänger:innen werden behutsam an das Thema Höhe und Sicherung herangeführt. Mit kleinen Erfolgserlebnissen wächst das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

Ist Klettern bei Angststörungen geeignet?

Ja, unter professioneller Anleitung kann Klettern ein wertvoller Bestandteil einer Therapie sein. Das bewusste Erleben und Überwinden von Ängsten fördert Selbstvertrauen und Sicherheit im Alltag.

Welche mentalen Effekte treten am häufigsten auf?

Die meisten Menschen berichten von Stressabbau, gesteigertem Selbstvertrauen, einem besseren Körpergefühl und größerer Konzentrationsfähigkeit.

Fazit

Klettern als ganzheitliches Erlebnis

Klettern verbindet körperliche Bewegung mit mentaler Herausforderung. Es stärkt Körper und Geist gleichermaßen und bietet vielfältige Chancen zur persönlichen Weiterentwicklung.

Stärkung von Körper und Psyche in Balance

Wer regelmäßig klettert, profitiert von mehr Achtsamkeit, besserer Konzentration, reduzierten Stresssymptomen und einem gestärkten Selbstvertrauen. Es ist ein Sport, der nicht nur den Körper fordert, sondern auch der Seele guttut.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Ist Klettern gesund für die Psyche?

Ja, Klettern hat nachweislich positive Effekte auf die mentale Gesundheit. Es fördert Achtsamkeit, Konzentration und Selbstvertrauen und hilft dabei, Stress abzubauen.

Wie hilft Klettern bei Stress?

Beim Klettern konzentrierst du dich voll auf den Moment. Dadurch tritt der Alltagsstress in den Hintergrund. Gleichzeitig werden durch Bewegung Glückshormone ausgeschüttet, die das Stresslevel senken.

Kann Klettern gegen Angst helfen?

Ja, besonders in einem geschützten Rahmen und unter professioneller Anleitung kann Klettern helfen, Ängste gezielt zu erleben und zu überwinden. Es stärkt Vertrauen und mentale Stärke.

Ist Klettern therapeutisch sinnvoll?

Klettern wird bereits in vielen therapeutischen Konzepten eingesetzt. In Psychotherapie, Ergotherapie oder auch bei Coaching-Angeboten wird es genutzt, um mentale Blockaden zu lösen und das Selbstbewusstsein zu stärken.

Wie starte ich mit dem Klettern für meine mentale Gesundheit?

Am besten beginnst du mit einem Einführungskurs in einer Kletterhalle oder beim DAV. Dort lernst du die Grundlagen in sicherer Umgebung und kannst dich langsam an die positiven mentalen Effekte herantasten.

Für weiterführende Tipps zum Einstieg findest du hilfreiche Anleitungen in unseren Artikeln: Wie du mit dem Klettern beginnst und Wie fange ich mit dem Klettern an?.

0 comments